Акустическая алхимия Гурджиева: от сна к пробуждению

Ещё в глубокой древности, у египтян, вавилонян, индийцев, рождались первые эзотерические знания. Они не отделялись от повседневности, а были её частью, как ремесло или земледелие. Простые обряды, наблюдения за звёздами, знаки-символы — всё это помогало людям лечить болезни и предугадать угрозы грядущего. В Средневековье церковь принялась теснить эти старые обычаи. Но знание не исчезло — оно лишь затаилось, ушло в тень, чтобы дождаться своего часа. И когда в эпоху Возрождения и Просвещения власть религии ослабла, оно снова медленно проступило наружу, как родниковая вода сквозь песок. Но настоящий расцвет, подлинный ренессанс эзотерики ждал её на изломе XIX и XX столетий. Это было время духовного брожения, когда спиритические сеансы стали модным салонным развлечением, а интерес к магии и мистике охватил умы интеллектуалов и художников. И поныне, в наш век цифровых технологий, эта традиция не прерывается, найдя в безграничных просторах Интернета новую среду для распространения и диалога.

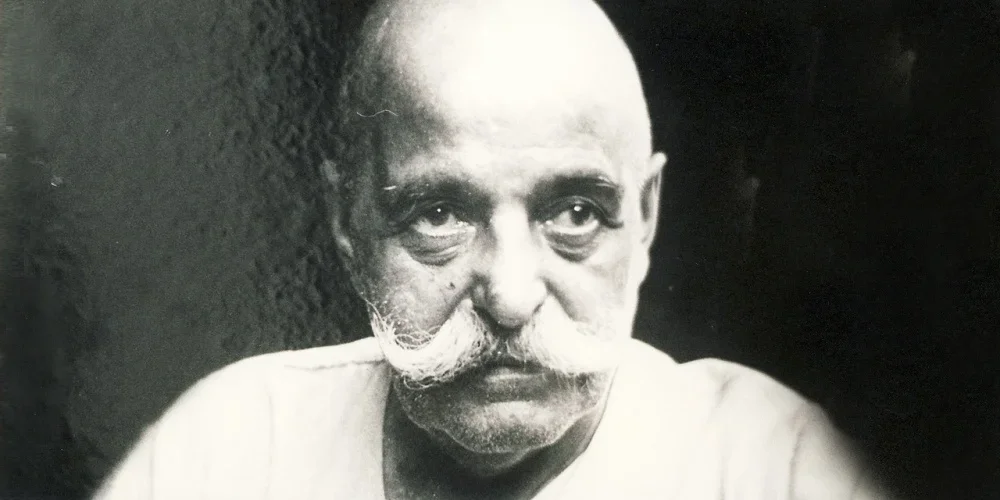

В панораме XX века фигура Георгия Ивановича Гурджиева возникает как причудливый сплав Востока и Запада, мистики и рационального расчёта. Родившийся в Александрополе (ныне Гюмри), он с детства впитал в себя прочную, как камень, мудрость армянских и греческих предков. Вся жизнь его была окутана лёгкой дымкой, словно утренний туман в горах. Даже год его рождения затерялся, словно старая надпись на камне, а его прошлое растворяется в мареве противоречивых свидетельств. Но за пеленой вымыслов и домыслов скрывался человек с неутомимым сердцем, искатель. Он видел, как люди, словно под гипнозом, бредут по жизни, не замечая ни закатов, ни запаха дождя, не слыша собственных мыслей. Он называл это сном наяву. И против этого сна он, с невозмутимостью восточного мудреца, предложил своё лекарство — учение, названное им «Четвёртым путём». Это был не путь отшельника в пустыне и не монаха в келье, а путь человека, который идёт по земле, чувствует усталость в мышцах, слышит шум города, но внутри себя ведёт тихую, неустанную работу — будто прислушивается к далёкому морскому прибою, звучащему в самой глубине души. Он учил работать сразу и с телом, и с чувствами, и с мыслью, веря, что лишь в этом тройном усилии может родиться та самая искра — проблеск настоящего, осознанного бытия. Как и герои Толстого, чьи искания Гурджиев, возможно, внутренне разделял, он искал ключ к гармонии, но не в вере или разуме, а в некоем четвёртом измерении человеческого духа, где слово становится делом, а мысль — плотью. И когда сейчас думаешь об этом человеке, он кажется не столько философом, сколько одиноким путником, который нёс в себе зажжённый фонарь. И свет этого фонаря, путеводный и неяркий, до сих пор мерцает во мгле, помогая и нам в этом цифровом мире разглядеть тропу к самим себе.

Особое место в учении Гурджиева занимало искусство. Он считал, что знания, недоступные для прямого выражения словами, можно передать через музыку и танец. Он создал цикл «Сакральных танцев» и музыкальные композиции, которые, по его словам, несли в себе зашифрованные законы мироздания. Эти произведения, некоторые написанные в соавторстве с композитором Томасом де Гартманом, одним из учеников и сподвижников Гурджиева, становились инструментом трансформации сознания адептов. Ритмы и мелодии, основанные на космогонических принципах, должны были пробуждать в слушателях «высшие центры», выводя их за пределы привычного восприятия.

Его балет «Борьба магов», музыкальные опусы — не просто искусство, а эзотерический язык, способный передавать состояния, недоступные рациональному описанию. Как писал Пётр Успенский в своей книге «В поисках чудесного», Гурджиев владел знанием, которое казалось принадлежащим иному уровню бытия.

Отрывок из баллета «Битва магов»

Георгий Иванович Гурджиев всю свою жизнь — будь то основание загадочного «Института гармонического развития человека», преподавание гипнотических сакральных танцев или сочинение музыки — подчинил одной-единственной цели: пробудить уснувшего в себе человека. И сколь бы ни пытались исследователи разгадать его наследие на протяжении десятилетий, оно по-прежнему остаётся terra incognita, белым пятном на карте современной духовности. Это наследие, подобно самому Учителю, не предлагает путнику готовых карт, но вручает ему компас, приглашая не к кабинетному изучению, но к суровому и живому опыту самоисследования.

В этом, быть может, и кроется главная тайна Гурджиева, человека, явившегося миру из глубины веков и восточных традиций. Он не оставил после себя трактата с окончательными ответами, но разбросал инструменты — каждый должен был выковать свою истину самостоятельно. И по сей день его музыка, техника танцевальных движений, его парадоксальные тексты звучат как далёкое, но настойчивое эхо того «иного бытия», в котором, по его убеждённой вере, способен возродиться каждый человек.

Что касается его музыки, то её тщетно было бы оценивать как простое художественное произведение. Это была лаборатория акустической алхимии, тонко выстроенный механизм для преображения человеческого сознания. Её глубокая, тревожная сила рождалась из уникального сплава напевов Востока и Запада, где древние музыкальные символы служили мостами между миром дольним и миром горним. С непоколебимой уверенностью мудреца, возвещающего истину, почерпнутую в древних святилищах Востока, Георгий Гурджиев провозглашал существование «объективного» искусства. Он видел в нём не плод мимолётного вдохновения или личной прихоти художника, но величественное творение, зиждущееся на незыблемых законах космических вибраций. В его глазах обычное, «субъективное» искусство было подобно ветру, что лишь поверхностно волнует воду, будоража мимолётные и разрозненные чувства. Искусство же «объективное», и в особенности музыка, созданная по его канонам, уподоблялось целительному снадобью — оно должно было проникать в самую глубь человеческого существа, производя на сердце и душу точный, выверенный и предсказуемый эффект, подобный действию безошибочно рассчитанного лекарства.

Его мелодии были подобны внезапному горному воздуху, принесённому с восточных плоскогорий, — сладко-терпкие, непривычные для «европейского уха», сплетённые из сложных, будто древние узоры, ритмов. Это были не просто звуки для услады слуха, а скорее точные акустические формулы, подобные глубоким водам горного озера, в которых таится отражение всего неба. В сочинительстве ему верно служила восточная музыка — та самая, где живут неуловимые полутона и стучат, как сердца путников в долгой дороге, несимметричные циклы. И в самом человеке, как видел Гурджиев, заключён целый мир, полный своей внутренней борьбы и тишины. Мы — малый космос, где наш ум, наше сердце и наши движенья живут порознь, словно струны одного инструмента, каждая сама по себе, и оттого вся внутренняя наша жизнь полна разлада и неслышной печали. Музыка здесь становится настройщиком этой системы: ритмы обращаются к двигательному центру, выводя его из автоматизма; томные восточные мелодии проникают в эмоциональный центр, пробуждая тоску по высшим состояниям, а архитектоника композиций заставляет интеллектуальный центр следовать за непривычной логикой, разрушая шаблонное мышление.

В его музыкальных композициях есть воплощённая в звуке геометрия. Подобно медленному и величавому ходу небесных светил, их темп обладал неумолимой, почти космической размеренностью. Гармонические последовательности, намеренно уклоняясь от привычных каденций, рождали в душе слушателя напряжение ожидания — «сладкую муку». Эта умышленная композиционная незавершённость, этот творческий вакуум и становился той силой, что вовлекала искателя в активный, внутренний поиск утраченной гармонии, мягко, но неуклонно подводя его сознание к порогу нового, преображённого восприятия. Музыка Гурджиева-композитора — это практическая философия, выраженная в вибрациях, где восточный символ служит не этнографическим украшением, но проводником древнего знания о пульсирующей природе окружающего мира. Она предназначена для активной внутренней работы, и в этом заключается её вневременная сила, обращённая к фундаментальным структурам человеческого существа.

Тигран Мариносян,

кандидат философских наук,

руководитель отдела международных связей

Академии гуманитарных исследований,

заведующий отделом философии образования

журнала «Философские науки».