Язык как метафорическая родина, как бастион идентичности: философия сопротивления в армянской лингвистической традиции

История Армении — это летопись несгибаемого духа. Сквозь века страна выдерживала натиск ассирийцев, персов, римлян, арабов, сельджуков, османов. Могучие империи оставляли рубцы на её земле, но не в силах были истребить духовную память, сокрытую в слове. Даже под гнётом языковой тирании — будь то указы персидских шахов или османских владык — армянская речь продолжала жить: в тиши монастырских скрипториев, в шёпоте подпольных школ, в сердцах изгнанников. Язык — это крепость духа, которую не взять мечом.

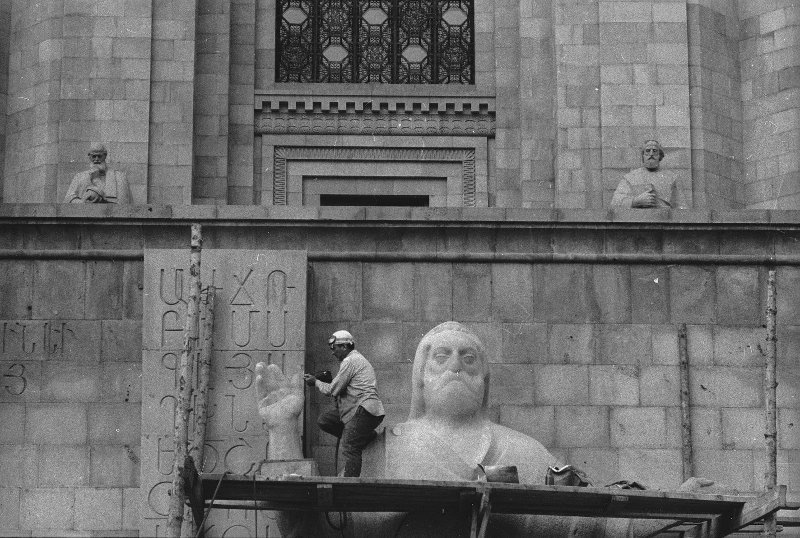

Появление армянской письменности, с ювелирной точностью отражающей звуковое богатство языка, стало прорывом сквозь время — шагом в бессмертие. Тридцать шесть букв, «отлитых» Месропом Маштоцем, превратились в броню культуры, в незыблемый символ сопротивления. И созданы они были в ту эпоху, когда сама Армения, разорванная между Персией и Византией, казалась обречённой на забвение.

Эта система письменных знаков стала щитом против ассимиляции. В армянском языке сохранились древнеиндоевропейские пласты, превращающие его в живой мост к эпохе, когда не существовало ни Рима, ни Эллады. Язык, переживший катастрофы, обрёл особую глубину. Литература на армянском звучит как эхо коллективной памяти — о потерях и стойкости, как память, пронесённая сквозь пепел, из которого снова и снова восстаёт феникс надежды. Фонетическая насыщенность армянского — в частности, сложная система согласных — результат многовекового диалога с чужими языками, но без утраты собственной сущности.

Один из современных парадоксов, с которым сталкивается любой язык, — это столкновение глобализации и архаики. Сегодня армянский язык противостоит двум главным угрозам: диаспоризации, сопровождаемой смешением с другими языками, и цифровой эрозии — сокращению сфер его употребления в науке и информационных технологиях. Это опасная тенденция, ведущая к редукции языка до уровня технического инструмента — процесс, затрагивающий и многие другие языки. Но именно архаичные черты армянского (например, сохранение грабара (древнеармянского) в литургии) становятся оружием против культурной амнезии. История армянского языка доказывает: в ряде случаев язык может оказаться сильнее государства. После Геноцида 1915 года западные армяне, выжившие в рассеянии, сумели сохранить киликийский диалект, даже несмотря на уничтожение их исторической родины.

Армянский язык, веками звучавший вдали от родных гор и долин, в философской парадигме Делёза предстает как подлинно «миноритарный»: не просто средство общения этнической группы, а очаг культурного сопротивления — пространство, где рождаются новые смыслы и формы выражения, бросающие вызов «мажоритарной» языковой матрице господствующей культуры. [1]

Этот язык — прямой потомок праиндоевропейской речи, живой палимпсест истории, где каждая эпоха оставила свои письмена: не только мысли и идеи, но и шрамы ран, отголоски страданий, отблески побед. Как утверждал Хайдеггер, подлинное бытие открывается лишь в диалоге с языком — в том сакральном акте, который он называл «помыслить язык». Это сродни вслушиванию в речь самого бытия. Если язык, по Хайдеггеру, есть «дом бытия», то каким становится это жилище, когда человек пользуется языком с покосившимися стенами и выпавшими кирпичами? [2]

Дорогая армянская молодёжь — созидатели будущего страны Айка, наследники воинов слова!

Наши предки веками берегли священный огонь армянского языка — сквозь войны, гонения и изгнания. Они знали: язык — это душа народа. Сегодня этот дар находится в ваших руках.

Как известно, язык формирует мышление человека, его мировоззрение. Каждое искажение слова — это трещина в стенах дома, где обитает наша идентичность. Гигиена языка — это гигиена мысли. Сленг, заимствования, кальки — не признак прогресса, а эрозия сознания, раскультуривание, утрата накопленных народом духовных и социальных ценностей. Подменяя живые смыслы слов их бледными подобиями, мы сами рискуем превратиться в тень собственной сущности.

Язык — один из важнейших памятников истории и культуры, переживший тысячелетия, — не должен сдаваться перед TikTok и англицизмами.

Наши предки писали Евангелия в горных пещерах, скрываясь от преследований, тайно учили детей армянскому, когда за это грозила смерть. Переводили Шекспира и Данте, чтобы доказать: наш язык достоин великой литературы. А что делаем мы? Упрощаем? Забываем? Стыдимся собственного языка?

Говорите правильно — даже в социальных сетях, даже в шутку. Читайте классиков: Туманяна, Исаакяна, Шираза, Чаренца — их слова суть ваша генетическая память. Создавайте новое: пишите, переводите, пойте, снимайте кино на выразительном, рафинированном армянском.

Человеческое бытие, в хайдеггеровском понимании, — это самораскрытие бытия через язык. Не мы говорим языком — язык говорит нами. И выбор за нами: позволить ему звучать гордо или превратить его в жаргонный суррогат. Армянский язык пережил века и империи. Но переживёт ли он наше равнодушие? Ответ — в наших устах и поступках.

[1] Философ Жиль Делёз называл миноритарным язык, который сопротивляется господствующим нормам и открывает новые формы мышления и самовыражения․

[2] По мысли философа Мартина Хайдеггера, человек существует в мире через язык, и подлинное бытие открывается лишь в глубоком диалоге с ним.