Бессмертный иезуит: жизнь и приключения Афанасия Кирхера

Атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении» представляет собой внушительное собрание географических и исторических карт, охватывающих различные эпохи и регионы. Среди авторов карт, чьи имена упоминаются в обширной исторической справке атласа, можно встретить немало выдающихся учёных. Один из них — неутомимый исследователь и священник Афанасий Кирхер, чья разносторонность поражает воображение. Перечень областей, в которых он оставил свой след, поистине впечатляет: лингвистика, математика, египтология, музыковедение, изобретательство, астрономия, биология, археология, физика, геология, вулканология, философия и многие другие.

Афанасий Кирхер. «Гипотетическая география земли после потопа» (1675). Изображение из атласа Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Этот учёный-полимат XVII века, иезуитский монах, профессор математики и востоковедения Римской коллегии, является автором множества трактатов по самым разным предметам. Его вклад в науку своего времени огромен, хотя некоторые его теории и интерпретации впоследствии были опровергнуты.

В атласе «Историческая картография Армении» приводятся несколько карт, составленных Афанасием Кирхером. Среди них «Топография земного рая» (1675), «Гипотетическая география земли после потопа» (1675), «Описание региона Эдема» (1675) и «Хорография, где Ной выходит из ковчега на гору Арарат» (1679), которые отражают интерес Кирхера к библейской истории и географии, а также его стремление реконструировать древний мир. Ханзадян упоминает также исследования Кирхера, посвящённые армянскому письму, в которых учёный сравнивал армянские буквы с египетскими иероглифами на Обелиске Константинополя.

Афанасий Кирхер. «Топография земного рая» (1675). Изображение из атласа Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Афанасий Кирхер. «Хорография, где Ной выходит из ковчега на гору Арарат» (1679). Изображение из атласа Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Биография Афанасия (Атанасиуса) Кирхера (1602–1680) напоминает авантюрный роман: с самого детства его жизнь была полна удивительных приключений и событий, граничащих с невероятным. Ещё ребёнком он трижды едва не погиб: однажды его унесло течением бурной реки прямо под мельничное колесо; после на скачках он случайно выкатился под ноги несущихся лошадей; также он потерялся в лесу на три дня, ночевал на деревьях, спасаясь от диких зверей. Кстати, имя его означает «бессмертный». Он это значение имени оправдывал всю жизнь.

Детские приключения словно предвещали будущие испытания и неутолимую жажду знаний, которая вела Кирхера по жизни. Даже вступление в орден иезуитов в 1617 году не обошлось без драматизма. Грыжа, полученная во время катания на коньках, и язвы на ногах, появившиеся от долгой сидячей работы, чуть не помешали Кирхеру осуществить свою мечту: правила вступления в орден были строги и проблемы со здоровьем вполне могли стать основанием отказа. Однако, по его собственным словам, молитва Деве Марии привела к чудесному исцелению. Доподлинно не известно, но предположительно исцелил его лекарь, но вступительной комиссии он сообщил о чуде.

В 1618 году, во время Тридцатилетней войны, молодому иезуиту Афанасию Кирхеру пришлось бежать из своего города из-за приближающейся лютеранской армии. Зимнее путешествие в Кельн оказалось полно лишений: иезуиты страдали от холода и голода. В Дюссельдорфе, где существовал обычай проверять прочность льда на Рейне, местные жители решили «сэкономить» на нанимаемом для этого человеке. Увидев странствующих иезуитов, они уверили их, что лёд достаточно крепок для перехода. Кирхер, как старший, ступил на лёд первым, и тот тут же треснул. Он оказался на льдине, которую унесло течением. Его товарищам повезло больше. Они переправились на берег и стали оплакивать погибшего Кирхера, убеждённые, что ему не спастись. Унесённый вдаль он всё же выплыл на берег в ледяной воде, а потом три часа шёл по морозу до города. Это был не первый и не последний удивительный случай в его биографии.

Позднее в назначенном ему городе Хайлигенштадт Кирхер проявил себя как талантливый механик и постановщик. Его театрализованные представления, полные спецэффектов, поражали воображение зрителей. К примеру, он создал фигурку Спасителя, которая «ходила» по воде. Чудо работало благодаря понимаю законов механики и магнитам. Однако многие поражённые современники обвиняли Кирхера в колдовстве.

Переезд Кирхера в Италию, куда он был направлен после службы во Франции, оказался не менее насыщенным приключениями. В 1633 году, прогуливаясь по ботаническому саду, он чуть не утонул в резервуаре для полива, случайно попав под работающий механизм. После этого, во время морского путешествия в Рим, корабль с Кирхером на борту сел на мель, а затем фелюка, на которую он пересел, попала в жестокий шторм и разбилась о скалы. Но «бессмертный» Кирхер и здесь выжил, достигнув наконец Рима и начав работать в престижной Римской коллегии.

На этом злоключения учёного не закончились. В 1638 году Кирхер отправился на Сицилию. Едва корабль вышел в море, началось извержение вулкана Стромболи, сопровождавшееся мощным землетрясением, разрушившим побережье. В Тропее, куда Кирхер всё же высадился, его застигло новое землетрясение, и он чудом спасся из рушащегося здания иезуитской коллегии. Попытка высадиться в Санта-Эуфимии оказалась невозможной — город был стёрт с лица земли, а на его месте образовалось сернистое озеро.

Пережитые испытания не охладили научный пыл Кирхера. В Неаполе он задумал исследовать связь между вулканами Этна, Стромболи и Везувий. Несмотря на страх местных жителей, считавших Везувий вратами в ад, Кирхер нашёл проводника, который за значительную сумму спустил его на верёвке в кратер вулкана. Там, среди лавы и вулканических испарений, Кирхер собрал данные для одного из первых научных трудов по вулканологии.

После бурных лет, полных приключений и опасных исследований, Афанасий Кирхер обосновался в Риме, где провёл остаток жизни, занимаясь наукой. Он оставил после себя богатое наследие, охватывающее множество областей знания. Кирхер внёс вклад в развитие вулканологии, археологии (которая в XVII веке находилась в зачаточном состоянии), астрономии и даже микробиологии, предположив, что микроорганизмы, обнаруженные в крови жертв чумы, могут быть возбудителями болезни.

Изображения:

Энциклопедия Китая Кирхера;

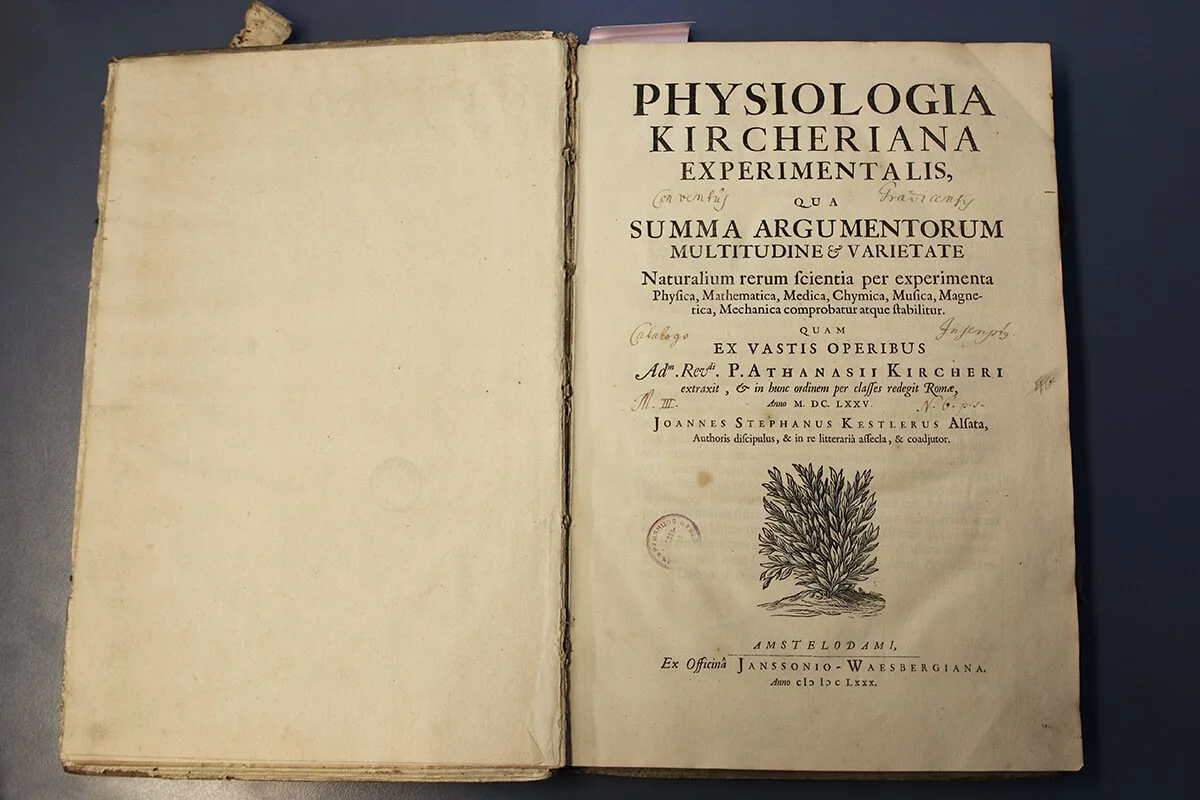

Экспериментальная физиология Кирхера;

Трактат Кирхера о музыке из личной библиотеки Владимира Одоевского.

Автор фото: Мария Говтвань, РГБ

Источник

Главной страстью Кирхера на протяжении всей жизни оставалась египтология. Заинтересовавшись иероглифами еще в юности, он посвятил много лет их изучению. Кирхер одним из первых понял, что иероглифы представляют собой полноценную систему письма, и хотя ему не удалось полностью расшифровать их, его труды стали основой для дальнейших исследований, в том числе для работы Жан-Франсуа Шампольона, который в XIX веке наконец разгадал тайну египетской письменности.

Кирхер также основал один из первых музеев в Европе — Кирхерианум, в котором хранились собранные им артефакты, окаменелости и даже чучела русалок, подлинность которых сегодня вызывает большие сомнения. Этот факт отражает особенности научного подхода XVII века, когда фантастические представления и реальные научные наблюдения зачастую переплетались.

«Бессмертный» учёный, рисковавший жизнью ради научных открытий, оставил после себя интересное и противоречивое наследие, сочетающее в себе гениальные догадки, научные прозрения и причудливые фантазии.

Электронную версию атласа «Историческая картография Армении» Затика Ханзадяна можно получить, отправив запрос на info@armmuseum.ru с указанием цели (научное исследование, подготовка материалов).