О книге «Рустам и Сохраб» Фирдоуси в оформлении Мартироса Сарьяна

Мартирос Сарьян оставил значительное наследие в книжной графике. В своей статье искусствовед Катерина Черевко анализирует его иллюстрации к книге Фирдоуси «Рустам и Сохраб», изданной в 1934 году, и проводит параллели с миниатюрами 1333 года. Автор исследует влияние иранской, персидской и армянской миниатюры на композицию и цветовую палитру Сарьяна, а также то, как он сочетал традиции армянского искусства с современными на момент выхода книги тенденциями книжного оформления.

В 1910-1930-х годах Мартирос Сарьян (1880-1972) создаёт циклы иллюстраций и книжное оформление для целого ряда произведений. С 1928 по 1937 годы он работает над иллюстрациями к армянским сказкам, басням, романам в диалоге со своим близким другом, армянским поэтом, писателем, и заведующим отделом художественной литературы Армгосиздата — Егише Чаренцем. На армянский язык благодаря Егише Чаренцу и его коллегам переведены произведения классиков и современников мировой и армянской литературы, а для художественного оформления приглашаются, помимо варпета Сарьяна, мастера армянского искусства: Акоп Коджоян, Тачат Хачванкян, Микаэл Арутчан и другие.

В 1934 году в ереванском издательстве Армгосиздат готовится к выходу на армянском языке поэма «Рустам и Сохраб», которая является частью эпоса «Шахнаме», переложенного на стихи Фирдоуси в XI веке. Это история трагического противостояния легендарных героев-воинов, сына и отца, Сохраба и Рустама. Оформление книги предлагают сделать Мартиросу Сарьяну.

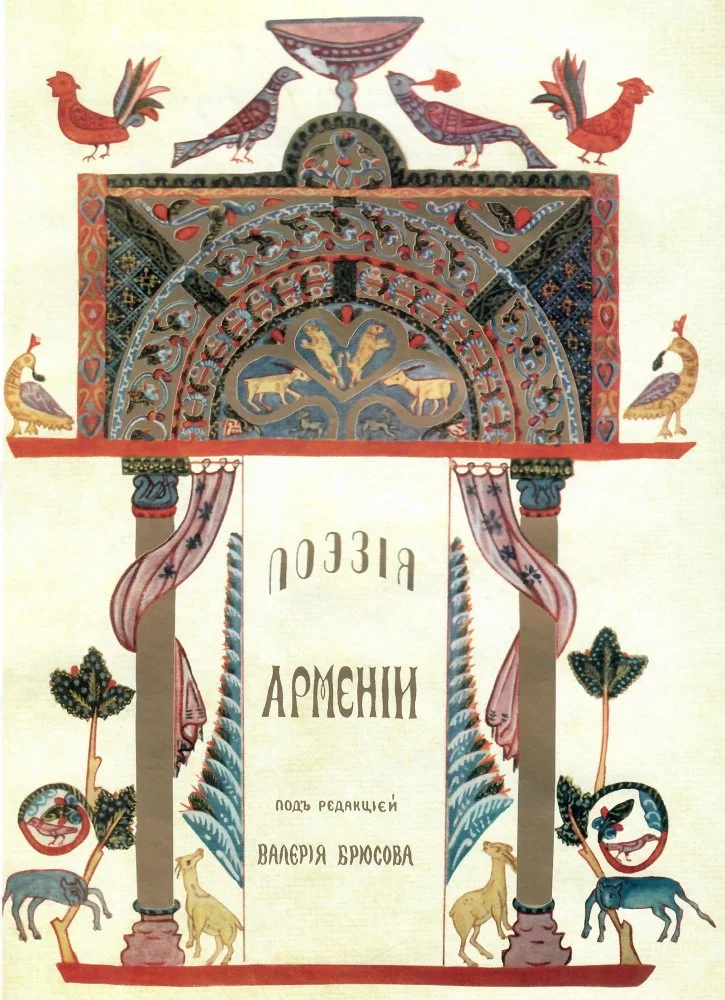

Сарьян со времени создания раннего цикла «Сказки и сны» (1904-1908) проявляет особый интерес к иранской и армянской средневековой миниатюре. Одна из первых его работ, созданных в 1916 году по мотивам изучения приёмов и иконографии армянской миниатюры — титульный лист для издания переводов армянских поэтов на русский язык под редакцией Валерия Брюсова — «Поэзия Армении».

Обложка сборника «Антологии армянской поэзии с древнейших времён до наших дней» под редакцией В. Брюсова. Из библиотеки Армянского музея

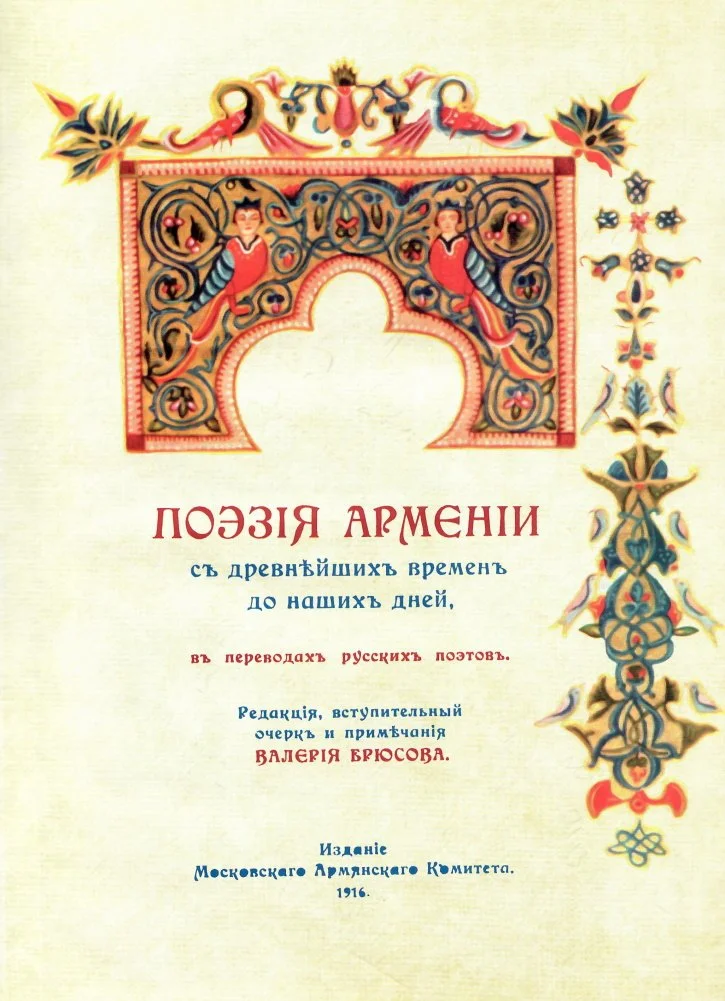

Титульный лист «Антологии армянской поэзии с древнейших времён до наших дней» под редакцией В. Брюсова. Из библиотеки Армянского музея

В этой работе изображение птиц, элементов колонн, орнаментов следует западноармянским евангелиям XI века, таким как, Карсское евангелие, Евангелие 1064 года. Сарьян отмечает, что создавал эту обложку для антологии «Армянской поэзии», вдохновившись евангелием Могни ХI века, хранящимся в тифлисской церкви Св. Геворка.

«Рустам и Сохраб» Фирдоуси

Оформление обложки, фронтисписа, титульного листа книги «Рустам и Сохраб» выполнены в цвете, и здесь художник придерживается той цветовой гаммы, которая встречается в стихах Фирдоуси: парчовые, горящие золотым светом шатры, голубые флаги, багряные как кровь ткани. Внутренние страницы книги выполнены в одном цвете — это серия перовых рисунков. Помимо возможных технических и экономических ограничений, которыми можно объяснить печать внутренних страниц книги в один цвет, можно найти в выбранном художником приёме параллель с известным используемым иранскими миниатюаристами XIV-XVII веках приёмом — техникой «сийахкалам» («чёрное перо»).

Эскиз иллюстрации для поэмы «Рустам и Сохраб» Фирдоуси. Автор М. Сарьян. Техника: тушь, перо. Выполнен для издательства «Армгосиздат», 1934 год. Из коллекции Дома-музея М.С.Сарьяна в Ереване

Эскиз иллюстрации для поэмы «Рустам и Сохраб» Фирдоуси. Автор М. Сарьян. Техника: тушь, перо. Выполнен для издательства «Армгосиздат», 1934 год. Из коллекции Дома-музея М.С.Сарьяна в Ереване

В.А. Фаворский, художник-график и теоретик искусства книжной графики, современник Мартироса Сарьяна, в мастерской которого во ВХУТЕМАСе в 1925-29 годах проходил обучение другой армянский художник книги — Тачат Хачванкян, писал: «Книгу можно назвать пространственным изображением литературного повествования, которое, как известно, развивается во времени. <…> Это достигается и порядком шмуцтитулов, и порядком заставок, и порядком концовок, иллюстраций, всем шрифтовым строем страницы».

В оформлении книги присутствует гармония всех элементов, которую исследователь находит и в иранских изданиях Фирдоуси: гармония сочетания всех элементов: фронтисписов, заставок, миниатюр (в оформлении Сарьяна — иллюстраций) и переплёта, в пропорциональности шрифта и организации пространства. Мартирос Сарьян уделяет внимание соотношению между текстом и полями, высотой и шириной листа, между элементами букв и т.д.

Текстовые блоки обрамлены орнаментальными красного цвета рамками, что соответствует приёму оформления, который используется в книге «Шахнаме» 1333 года, где текст поэмы написан в четыре колонки почерком насх, а между колонками оставлены просветы, а сами они обведены двумя красными полосами.

В издании «Шахнаме» 1333 года ни одна из сохранившихся миниатюр (кроме фронтисписа) не занимает лист целиком, как в рукописях более позднего времени. В этом списке иллюстрации зачастую представляют собой горизонтальные полосы во всю ширину занятого текстом поля. Именно этот композиционный приём применил и Мартирос Сергеевич, — его иллюстрации на многих полосах книги замыкают полосу, вписываясь по ширине в прямоугольник полосы набора.

Есть и явные отличия: каждая иллюстрация не обрамляется рамкой, а линии, легко касаясь одна другой ближе к центру каждой изображённой сценки, разлетаются, размыкаются при движении к внешнему полю изображения. Это размыкание обеспечивает связь с фоном страницы, с пространством поверхности разворота. В.А. Фаворский писал о массе белого фона и важности формы чёрного пятна. По его мнению, художнику нужно обращать внимание на то, как создаётся, набирается из отдельных линий масса пятна изображаемого, и как линия уходит от зрителя в глубину белого пространства. Именно это и удается претворить Мартиросу Сарьяну — соединить пространство листа с линеарно трактуемым сюжетом.

Эскизы иллюстраций и заставок для поэмы «Рустам и Сохраб» Фирдоуси. Автор М. Сарьян. Техника: тушь, перо. Выполнены для издательства «Армгосиздат», 1934 год. Из коллекции Дома-музея М.С.Сарьяна в Ереване

Если говорить о сходных приёмах стилизации персонажей, то можно отметить, что изображение главных героев, а также коней основных персонажей по пластике и утончённости точёных силуэтов сходны с историческими образцами. Однако, в персидских, иранских рукописях, как например в списке «Шахнаме» 1333 года «фигуры, их позы, движения, также подчиняются выработанным схемам и повторяются», а Сарьян ищет для каждого сюжета свой образ движения, позу и жесты. Ритм линии, которой Сарьян очерчивает фигуры персонажей, пространство — горы, степи, шатры воинов — лёгкий, летящий, певучий. В иранской миниатюре XIV–XVII веков нет такой динамики линий; линия строгая, сдержанная, тяготеющая к статике. Контуры гор у Сарьяна выстраиваются в летящие трепетные ряды, не смыкаются между собой, что дает ощущение полёта. Определённое сходство в трактовке гор можно найти в миниатюре персидской рукописи «Шахнаме» конца XVI – начала XVII века и в миниатюрах известного мастера XV–XVI веков гератской школы Бехзада Кемаледдина.

При изображении персонажей Фирдоуси прибегает к метафорам, гиперболам. Например, про Рустама: «Он палицей скалу рассыплет в прах», «А пыль из-под копыт его коня, Как туча, заслоняет солнце дня», а также наделяет его эпитетом «слоновотелый». Про Сухраба Фирдоуси пишет: «Его, как дуб индийский, крепок стан. Льва породил могучего Туран». Однако при изображении героев Сарьян не поддается на искушение использовать приёмы гротеска, чтобы отразить исполинскую мощь героев, а следует иконографической традиции иранской миниатюры. Его воины утонченны, изящны, поэтичны. О силе и мощи главных персонажей, стремительности их в бою, как, например, в строках «Как молния, летящая по тучам, Летел Сухраб на скакуне могучем» наиболее выразительно свидетельствует ритмический строй окружения персонажей.

Эскизы иллюстраций и заставок для поэмы «Рустам и Сохраб» Фирдоуси. Автор М. Сарьян. Техника: тушь, перо. Выполнены для издательства «Армгосиздат», 1934 год. Из коллекции Дома-музея М.С.Сарьяна в Ереване

Изображение множества мчащихся в бой всадников вторит ступенчатой композиции иранских миниатюр и имеет прямой отклик в строчках: «Сто тысяч было в шахском ополченье. Мужей могучих — грозных в нападенье. <…> Померкло небо от летящей пыли, Копыта землю чёрную изрыли». Изображение шатров в поле лёгкими линиями, один над другим точно вторит поэтическому тексту: «Повсюду были войск шатры разбиты, Шатрами были склоны гор покрыты».

Композиционное решение суперобложки имеет интересную особенность: фигуры главных персонажей, отца и сына, которые по трагическому стечению обстоятельств сходятся в смертельной схватке дважды, расположены на лице и обороте обложки разлетающимися друг от друга. Это можно трактовать как желание художника изобразить отсутствие вражды между отцом и сыном. Они оба — прекрасные воины достойного рода, исполины, подобные льву и дракону, и нет меж ними розни. В перовой рисунок локальными пятнами художник включает цвет, что также было характерно для техники «сийахкалам».

Суперобложка книги Фирдоуси «Рустам и Сухраб». Художник М.Сарьян. 1934

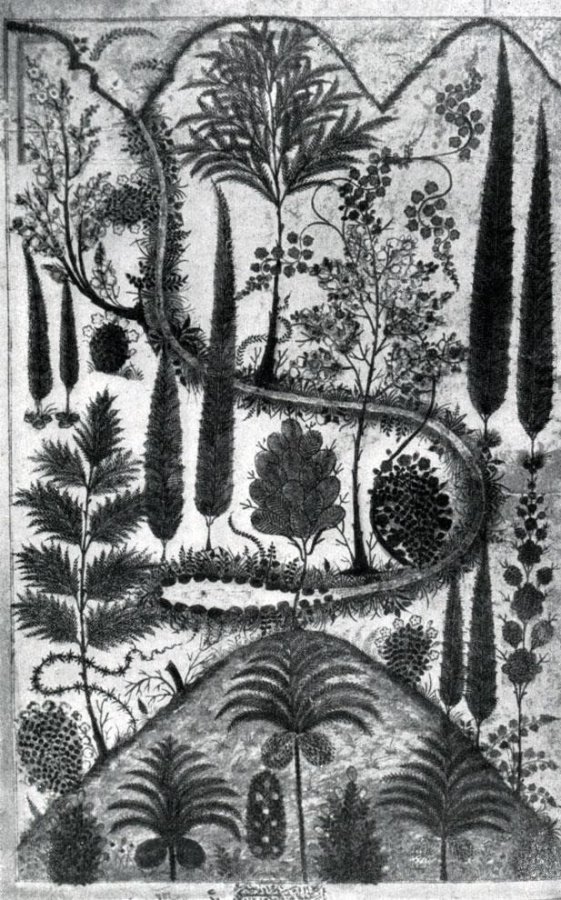

Тонально, как будто кружево, художник изображает и на лицевой и на оборотной сторонах два дерева. Для ширазской и гератской традиции изображение дерева или элементов пейзажа как самостоятельных было характерным только в том случае, если они несли дополнительную смысловую либо символическую нагрузку, либо если о них отдельно шёл рассказ в тексте поэмы. Таким образом, очевидно, что помещенные рядом с Рустамом и Сухрабом деревья имеют силу символа, раскрывающего суть изображённых персонажей. Самостоятельно стоящие деревья можно видеть исключительно редко в исторических источниках, как например, в «Пейзаже» из «Антологии персидской поэзии» 1398 года.

Пейзаж. Миниатюра из рукописи «Антология персидской поэзии». 1398. Стамбул, Музей турецкой и исламской культуры

Однако на фронтисписе художник изображает их битву: всадники разят друг друга копьями, их красные кони стоят на дыбах, а небо над диагональной линией гор как будто окрашено кровью. Очевидна символика цвета крови в данном изображении: герои одной крови, из одного рода, и кроваво-красные небеса своим цветом восстают против этой трагической схватки. Свободное обращение с цветом фигур коней, деревьев, их переменчивость от одной к другой иллюстрации у Сарьяна, находит отклик в подобном приёме в миниатюрах «Шахнаме» 1333 года, где горы, деревья и кони свободно меняют цвет в зависимости от изображаемого сюжета, и его символической трактовки художником. В нижнем ярусе видны сражающиеся всадники, Рустам и Сохраб, а над каждым из них в верхнем ярусе изображения — два жёлто-зелёных дерева, как будто в сиянии, как метафорическое изображение каждого из героев (стан Рустама Фирдоуси сравнивает с прекрасным индийским дубом). Верхний ярус — пики гор, чьи очертания, разрывы и интервалы между ними, с резкими перепадами высот, передают ощущение тревоги, трагедии.

Фронтиспис книги Фирдоуси «Рустам и Сухраб». Художник М.Сарьян. 1934

Титульный лист книги Фирдоуси «Рустам и Сухраб». Художник М.Сарьян. 1934

Оформление титульного листа представляет собой картуш из радиальных повторяющихся линий, которые собираются подобно цветущим веткам в нижней центральной части картуша в вазу с цветами.

Солнечно-жёлтый сияющий фон по сторонам от картуша обрамлён рамкой синего и терракотового цветов. Наиболее активно выделяющиеся здесь жёлтый и терракотово-красный дополняют друг друга. Сочетание двух этих цветов является главенствующим для цветовой гаммы списка «Шахнаме» 1333 года.

Сияние жёлтого фона создает праздничное радостное ощущение. Мотив вазы символизирует полноту жизни, гармонию и достаток как в исламской, так и китайской культурах.

Форзац книги заполнен паттерном из фигур онагров, упоминаемых в тексте поэмы, роз, зелёных ветвей, и кольчатых горлиц, характерной для Армении птицы, о которой нет упоминаний в тексте поэмы. Цветовая палитра форзаца также перекликается с цветами, упоминаемыми в тексте: золотисто-жёлтый, изумрудный, синий и багряный. Мотив бегущих онагров встречается и в более ранних живописных работах Сарьяна, и в иллюстрации, изображающей охоту Рустама в начале повествования. Подобные изящные силуэты животных, похожих на онагров, встречаются в сценах охоты Искандера в рукописи «Искандер-Наме», в то время как паттерны из различных растительных элементов, птиц и цветов являлись характерным приёмом оформления «входа в книгу»: переплёта, первых страниц иранских персидских рукописей.

Мартирос Сарьян показывает себя знатоком и традиционного костюма, и иранской средневековой архитектуры, без чего процесс иллюстрирования стал бы невозможным. Например, в сцене встречи Рустама и его будущей жены Тахмины, дочери царя, Сарьян изображает героев в костюмах среднеазиатской знати, как это можно наблюдать в гератской миниатюре XVI века. Халат и туника, тюрбан с пером на голове Рустама свидетельствуют о его знатном происхождении.

Изображения иранских крепостей встречается в нескольких иллюстрациях Сарьяна. Это собирательный образ, в котором присутствуют основные типические черты иранской крепости XII века: «Город укреплялся обычно сырцовой стеной, которая в профиле сужалась кверху и завершалась ходом для стрелков; ход прикрывался бруствером с зубцами или машикулями. <…> Куртины перемежались башнями, полуциркульными или почти круглыми в плане; башни-барбиканы совсем отделялись от стены и ставились обычно у ворот».

То же можно сказать и относительно деталей обстановки: ковры, сундуки с резным орнаментом, подушки, посуда изображены художником в соответствии с изучаемой им эпохой.

Оформленная Мартиросом Сергеевичем книга становится в ряд других его работ в книжной графике этого периода, и можно назвать эту работу основополагающей для формирования особенного для варпета собственного художественно-графического языка, с опорой на строй тонких летящих линий. Подводя итог, можно сказать, что мастер искусно овладел инструментарием ширазской и гератской миниатюры, взяв символику цвета, линеарный строй, иконографию отдельных элементов изображения и сюжетов, но сумел преподнести изображаемые сюжеты читателю современным художественным языком XX века, с экспрессивностью и лёгкостью линий, характерных для графики ведущих мастеров западного искусства, таких как Рауль Дюфи, Матисс, Тулуз-Лотрек.

Катерина Черевко,

искусствовед, художник

Иллюстративный материал предоставлен Домом-музеем М.С.Сарьяна в Ереване. Автор статьи выражает искреннюю благодарность Рузан Лазаревне и Софье Лазаревне Сарьян за помощь.

Источники и литература:

1. Книжная графика Мартироса Сарьяна. Альбом. (на арм. языке). Составитель, автор вступ. статьи: Рузан Сарьян. Изд-во Тигран Мец, Ереван, 2013;

2. Сарьян М., Из моей жизни. Издательство: М.: Изобразительное искусство; 1970 г.;

3. Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней. Под редакцией, со вступительным очерком и примечаниями Валерия Брюсова. [М.]: Московский Армянский комитет, 1916;

4. Т.А. Измайлова. Армянская миниатюра XI в. М., «Искусство», 1979;

5. Фирдоуси. Шах-наме. Книга 1. М.Художественная литература, 1964; Рустам и Сухраб (перевод В.Державина);

6. О.В. Васильева. Нить жемчуга. Иранское книжное искусство XIV-XVII вв. в собрании Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, 2008;

7. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский; Подготовка текста, научный аппарат Д. Д. Чебановой. — Москва: Советский художник, 1988;

8. А.Т. Адамова, Л.Т. Гюзальян. Миниатюры рукописи поэмы «Шахнаме» 1333 г. ; изд-во «ИСКУССТВО», Ленинградское отделение, 1985;

9. В.Фаворский. О графике, как об основе книжного искусства. «Искусство книги. Вып. 2 1956-57», М.

«Искусство», 1961;

10. М.М. Ашрафи. Из истории развития миниатюры Ирана XVI в. Изд-во «Дониш», Душанбе, 1978, с. 123;

11. Персидские рукописи, живопись и рисунок XV — начала XX века. Государственный Эрмитаж. Каталог коллекции. А.Т. Адамова;

12. Kamal ud-Din Behzad;

13. М.В. Горелик. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV—XIX вв. / КОСТЮМ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ. Изд. «Наука», 1979 г.;

14. Всеобщая история архитектуры. Том 8. Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. Глава 3. Архитектура средневекового Ирана. Яралов Ю.С. (ответственный редактор), Москва. Стройиздат. 1969.