«Будь здоров, школяр»: о прозаическом дебюте Булата Окуджавы

Первая прозаическая работа Булата Окуджавы — повесть «Будь здоров, школяр» — увидела свет в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы». Эта публикация стала важной вехой в его творческой биографии. В ней с необычайной искренностью и реализмом автор представил войну глазами молодого солдата, что вызывало как восхищение читателей, так и опасения официальных идеологов.

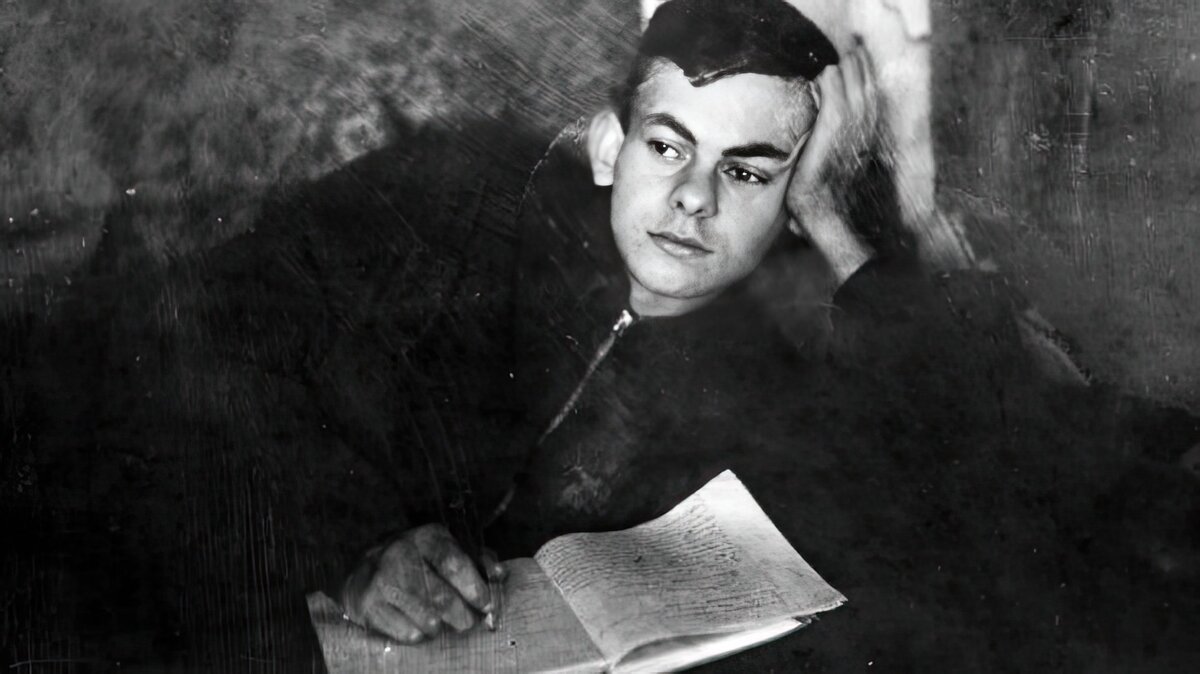

Булат Шалвович Окуджава — поэт, бард, прозаик, сценарист, композитор, один из ключевых представителей жанра авторской песни 1960—1980-х годов. Родился 9 мая 1924 года в Москве.

В 1942 году девятиклассник Окуджава полгода добивался досрочной мобилизации, и в августе был призван в армию. С октября 1942 года служил миномётчиком в 5-м гвардейском Донском кавалерийском казачьем корпусе на Закавказском фронте. Декабрь 1942 года — ранение под Моздоком. С января 1943 года — служба в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми, затем — радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде Закавказского фронта. Именно на фронте родилась его первая песня «Нам в холодных теплушках не спалось». Демобилизован в марте 1944 года в звании гвардии красноармейца. После демобилизации экстерном сдал экзамены за среднюю школу и поступил на филфак Тбилисского университета, который окончил в 1950 году.

После выпуска два с половиной года работал учителем в Калужской области, параллельно сотрудничая с газетой «Молодой ленинец». В 1956 году выпустил свой первый сборник стихов «Лирика». В 1959 году переехал в Москву, и в том же году был опубликован его второй сборник — «Острова».

Во второй половине 1950-х годов Окуджава начинает писать песни, которые принесут ему всесоюзную славу.

«Будь здоров, школяр»

В 1960-61 гг. году уже известный поэт создаёт первое прозаическое произведение — автобиографическую повесть «Будь здоров, школяр». Эта повесть, рассказывающая о войне глазами молодого бойца, отличалась от официально одобренного стиля того времени. Он использовал простую, доступную, местами разговорную речь. Вместо эпических описаний сражений он сосредоточился на деталях повседневной жизни солдат, на их чувствах и переживаниях. Это создавало ощущение подлинности, откровенности, что резко контрастировало с выхолощенностью и идеологизированностью многих литературных произведений того времени:

«Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рявкай “Есть!”, падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой её носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза.

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать.

Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша. Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережёт. Дураков нет. А у меня — дощечка».

Повесть «Будь здоров, школяр» послужила поводом для знакомства с Константином Паустовским, дружба с которым стала для Окуджавы большим шагом в мир литературы. Случилось это знакомство благодаря другу Булата Окуджавы писателю Борису Балтеру. О завершении повести и знакомстве с классиком Окуджава рассказал в эссе «Всё ещё впереди», написанном в последний год жизни:

«Шестидесятый год. Меня уже поругивают, но пока только за песни, да и то не в полную силу. <…>

Сто страниц на машинке. Первая проза в моей жизни! Не “Война и мир” и не “Капитанская дочка»”, но это моя жизнь! Ну, даже при том, что отсутствует и положительный герой, и что все жалкие и смешные, что ничего «героического» как будто не происходит, но ведь было так! Я не привирал нисколько.

Несколько дней упивался свершённым. Помалкивал. Выжидал. Таил. Затем перепечатал. Поисправлял. И когда ко мне заглянул Боря Балтер — “настоящий” прозаик, ученик самого Константина Георгиевича Паустовского, — я открылся ему. Он не удивился, так как выяснилось, что давно знает о моей работе.

“Да все говорят, что ты прозу пишешь”. Я говорю: “Не прозу, Боря, а так, всякие воспоминания. Фронтовая юность, Боря. Ну, всякое, что вспомнилось. Тоже ведь интересно”. Он сказал неожиданно: “А почитать дашь?” “Господи! — воскликнул я, — конечно, если ты хочешь”. “Ну давай, давай, — сказал он по-деловому, — давай, давай”. Я извлёк из ящика стола эти сто страничек. Он взглянул на первые строчки и взял рукопись с собой. Появился он у меня через неделю. Рукописи при нём не было. Он произнёс несколько сдержанно и строго: ”Мне понравилось”. Я так обрадовался, так обрадовался, что и не пытался этого скрыть. Он улыбнулся и сказал: “Понимаешь, какая штука, я дал эту твою вещь почитать шефу”. “Что?!” — задохнулся я. А ведь шефом он иногда называл Константина Георгиевича! Этого живого классика! “Что? что?!” — выдавил я. “Ну, понимаешь, он прочитал и сказал”. “Он прочитал?!” — крикнул я, обмирая. “Он прочитал, — сказал Боря, — и решил печатать в том виде, как есть, ничего не исправляя и не меняя». <…>

«Мысль о том, что увижу великого человека, не давала спокойно жить. Я ведь знал его заочно чуть ли не с детства. Его чистая благородная проза сопровождала меня и по мастерству казалась недосягаемой. Он был не похож на прочих живых “мастеров”: они были мастерами литературы, а он был богом. И вдруг я к нему войду, и он пожмёт мою руку?! И скажет: “Здравствуйте”?! И мы будем так просто беседовать?! И вот мы едем с Борей Балтером в электричке до Серпухова, а там договариваемся с попутным грузовиком, и тридцать километров до Тарусы. Доезжаем. Вылезаем из кузова и идём по тарусской улице. Я очень напряжён. Слева, под косогором, поблескивает Ока. А вот и дом. И Боря заводит меня в палисадничек, и мы входим в дом. И тут же появляется Константин Георгиевич и протягивает мне руку! Прежде чем грянуться об пол, я, поражённый, успеваю заметить, что он невысокого роста, улыбающийся, мягкий, гостеприимный, что он прост и радушен. “Вот вы какой!”» — говорит он, и напряжение мгновенно покидает меня. <…>

«Вскоре после той первой встречи в Тарусе мы снова встретились там же, хотя не у Константина Георгиевича, а у Н. Оттена — составителя нашего сборника. Кажется — было, как водится, застолье, но мне запомнилась лужайка перед домом, и идёт такой возвышенный, счастливый разговор о свершившемся, и вдруг ко мне подходит Надежда Яковлевна Мандельштам — да, да, вдова Осипа Мандельштама! — и говорит мне строго: “Мне чрезвычайно понравилась ваша повесть в сборнике. Боюсь, вы уже никогда ничего лучше не напишете”. Я молчу, ошарашенный. Она медленно отходит к остальным гостям. С тех пор, едва садился за прозу, вспоминал её пророчество, обливался холодным потом и старался доказать, что она была не права. Я рассказал об этом Константину Георгиевичу. Он рассмеялся, а после сказал: “О, это необходимо преодолеть!” В дальнейшем мы встречались с ним не часто, но всегда очень сердечно. Потом его не стало. На моем столе стоит его фотография. Он улыбается. Я уже давно не исполняю своих песен, а он продолжает по-отечески улыбаться, как будто всё ещё впереди.

Март, 1997 г.»

«Тарусские страницы»

Инициатором создания бесцензурного альманаха «Тарусские страницы» выступил сотрудник Калужского книжного издательства Николай Панченко. Он предложил объединить в сборнике лучшие произведения, отвергнутые центральными журналами и издательствами.

Официальным составителем значился Николай Оттен, но фактически над книгой работала редколлегия, состоящая из Константина Паустовского, Николая Панченко, Николая Оттена, Владимира Кобликова и Аркадия Штейнберга. Корректорами сборника были Фрида Вигдорова и Надежда Мандельштам.

Ответственность за выход альманаха взял на себя секретарь обкома по идеологии Алексей Сургаков, который разрешил обойти московскую цензуру. Несмотря на отсутствие критики советской системы, издание было расценено на уровне ЦК КПСС как недопустимая ошибка. Главный редактор издательства был уволен, директор получил строгий выговор, а Сургакову вынесено предупреждение.

Дальнейший выпуск тиража (75 000 экз.) был остановлен, а уже выпущенные экземпляры (31 000 экз.) изъяли из библиотек и прилавков книжных магазинов и уничтожили. Но часть тиража всё же успела уйти «в народ». Альманах, собравший под одной обложкой работы как маститых писателей, так и молодых авторов, представлял собой мощный интеллектуальный вызов существующей системе.

Дальнейшая судьба повести

Публикация повести «Будь здоров, школяр» в «Тарусских страницах» не осталась незамеченной. Произведение Окуджавы подверглось критике за пацифистские настроения и отсутствие героического пафоса.

Несмотря на идеологическое давление, повесть нашла отклик у читателей, которые оценили её искренность и реалистичность. В 1967 году режиссёр Владимир Мотыль снял фильм «Женя, Женечка и “Катюша”», сценарий к которому был написан совместно с самим Булатом Окуджавой. Экранизация, правда, значительно отличалась от оригинального текста, фокусируясь на любовной линии, но всё же она стала свидетельством стойкости и признания произведения. Окуджаве, кстати, досталась эпизодическая роль: военного на встрече Нового Года (в титрах не указан).

Булат Окуджава. Кадр из фильма «Женя, Женечка и “Катюша”»

С кинематографом Булата Окуджаву связывают не только и не столько роли, сколько работа в качестве автора и исполнителя песен, прозвучавших в таких известных фильмах как «Белорусский вокзал», «Белое солнце пустыни», «Покровские ворота», «Соломенная шляпка», «Аты-баты, шли солдаты», «Приключения Буратино» и другие. Песни Булата Шалвовича прозвучали более чем в 80 различных кинокартинах. Его лирические и прозаические произведения переведены на разные языки и изданы во многих странах мира.

Обложка: Булат Окуджава. 1987. Автор снимка: Н.С. Лаврентьев. Из коллекции Мультимедиа Арт Музея. Источник: портал «Музейная Москва онлайн».

Источники: