Эдгар Шахин: армянский офортист, запечатлевший душу Парижа

В начале XX века в парижских художественных салонах заговорили о молодом армянском граверё, чьи офорты поражали техническим мастерством и глубиной социального видения. Эдгар Шахин пришёл из Венеции, где упивался светоносным очарованием Тьеполо и романтической атмосферой города дожей. Однако вместо того, чтобы воспевать роскошь и благополучие, он обратил свой острый взгляд на изнанку блистательной французской столицы — на нищих, бродяг, уличных торговцев, цирковых артистов.

Что заставило художника, воспитанного на венецианской красоте, погрузиться в мир страданий и социальных язв? Ответ кроется в трагической истории его народа. Шахин достиг зрелости именно тогда, когда Армения переживала чудовищные бедствия. Массовые убийства армян в Османской империи 1895–1896 годов потрясли весь цивилизованный мир. Стал ли художник свидетелем этих зверств? Видел ли он собственными глазами кровавую расправу над соотечественниками? Доподлинно неизвестно. Но его уши наверняка слышали предсмертные крики братьев, вопли убитых сестёр. Его глаза, возможно, видели в небе отсветы пожарищ на пастбищах, где прошло его детство.

Эта неизбывная скорбь пропитала всё творчество Шахина. Его офорты словно окутаны особой атмосферой подавленности, тревоги и сочувствия. Именно эта безутешная меланхолия наделила его редкой способностью — будучи чужаком, пересаженным в совершенно иной мир, художник сумел с поразительной точностью уловить и запечатлеть характерные черты парижской жизни.

Родившийся в Вене в 1874 году в семье армян, Эдгар Шахин провёл детство в Константинополе. Его первым учителем стал Мелкон Тирацуян, известный художник армянской общины. Затем последовало обучение в венецианской Академии изящных искусств под руководством Антонио Паолетти. В 1895-м Шахин прибыл в Париж и недолгое время занимался в Академии Жюлиана у Бенжамена Констана и Жан-Поля Лорана.

Аршак Чобанян, Левон Пашалян, Абах и др. в мастерской Эдгара Шахина. Иллюстрация обложки журнала La Patrie. Константинополь, 13 октября 1912 года. Источник

Однако настоящей школой для него стали не академические классы, а улицы французской столицы. «Я ученик улицы», — говорил о себе художник, подчёркивая, что формальное образование мало повлияло на его становление. Шахин начинал как живописец, но в 1899 году, в возрасте двадцати пяти лет, впервые попробовал офорт — и это знакомство полностью изменило траекторию его творчества.

Очарованный возможностями гравюры, он отправился учиться к Эжену Делатру, мастеру печатной графики, который открыл ему бесконечное разнообразие эффектов травления, мягкого грунта, акватинты и сухой иглы. Делатр познакомил его с цветной печатью, вариациями в нанесении краски и свойствами различных бумаг. С этого момента Шахин почти полностью посвятил себя офорту, хотя время от времени возвращался к пастели и живописи.

Результат не заставил себя ждать. Уже на Салоне 1899 года он представил не только две картины, но и три офорта и один лист, выполненный сухой иглой. К концу года художник создал двадцать пять гравюр, которые сразу привлекли внимание критиков, библиофилов и коллекционеров. Эдмон Саго, знаменитый парижский издатель эстампов, немедленно заключил с ним контракт. Критик и редактор Клеман Жанен составил каталог первых тридцати работ Шахина, опубликованный в журнале L'Estampe et L'Affiche. Хвалебные статьи появились в Revue d'Art и Gazette des Beaux-Arts.

В 1900 году Шахин получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, в 1903-м — ещё одну золотую медаль на венецианской биеннале. Его талант признали не только во Франции, но и в Италии, Германии, России. Английский журнал The Studio посвятил ему большую статью в 1901 году. Французский критик Габриэль Муре писал: «Своей тонкой чувствительностью, остротой зрения и мастерским владением техникой Шахин завоевал уважение художников и критиков. Он добросовестный труженик, неутомимый искатель истины».

Офорты Шахина представляют абсолютный срез парижской жизни. Он посвятил множество листов беднякам, обездоленным и уличным артистам, но также создал немало работ, изображающих полусвет театра, ночные кафе и танцевальные залы. С почти жестокой точностью он запечатлел мимолётные моменты юной красоты проституток, модисток, натурщиц: мгновения кокетства, триумфа, флирта, но также и мгновения печали, поражения, отчаяния.

Один из самых пронзительных его листов — Promenoire («Прогулочная галерея»). Променуар — это зона вокруг бара в задней части некоторых театров и мюзик-холлов, куда мужчины приходили в поисках развлечений, а девушки сомнительной добродетели — в надежде быть пойманными, пусть даже мимолётно и не слишком выгодно. На этом листе Шахин поместил девушку у барной стойки, одетую и причёсанную так, чтобы выглядеть очень молодой, — она ждёт, почти отчаянно. Пьяница у стойки, множество франтов и стайки девиц лишь подчёркивают её абсолютное одиночество.

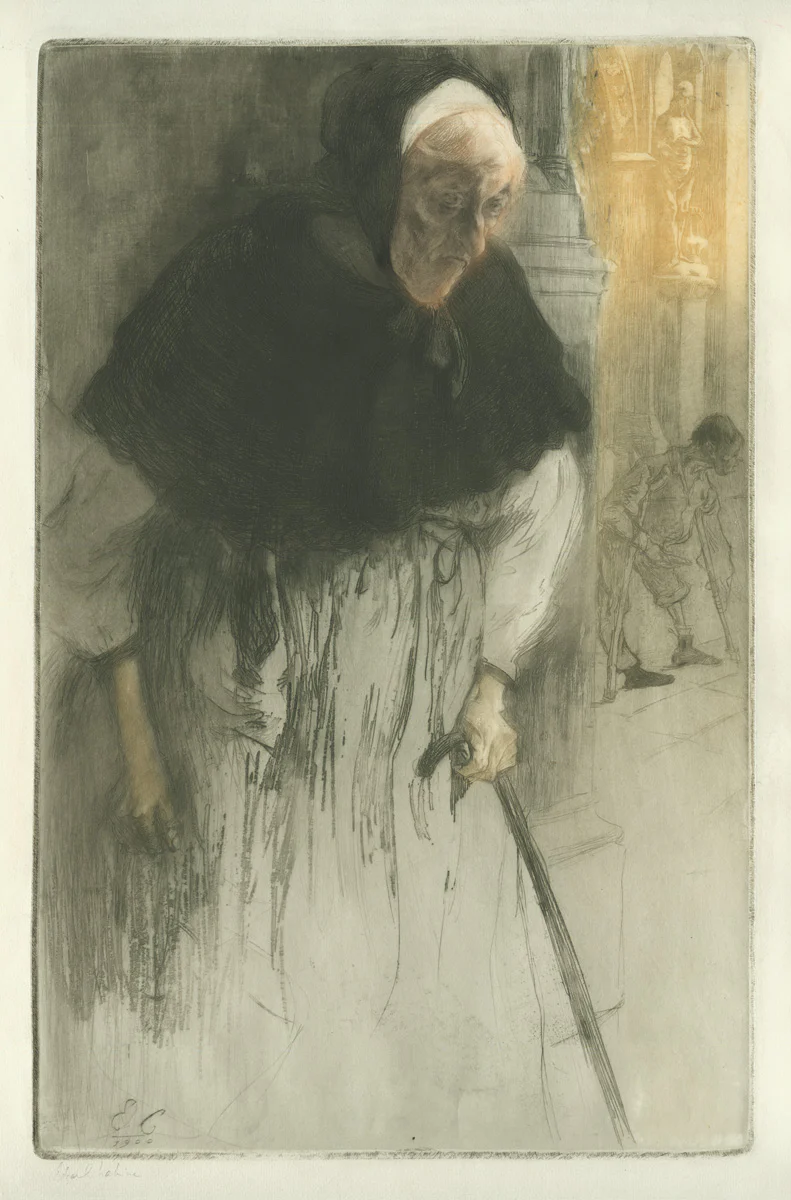

В работе «Старая нищенка» (1900) художник избрал, казалось бы, банальную тему, но сумел создать первоклассное реалистическое произведение без всякого романтизма. Старуха стоит, опираясь на палку с набалдашником, одетая в короткую кофту, с платком на голове. Она не просит милостыню активно, не протягивает руку, не взывает к состраданию прохожих. Её осунувшееся лицо, истощённые руки с узловатыми пальцами, весь её вид говорят о долгой жизни, полной труда и лишений. Взгляд её обращён к прохожим с молчаливым достоинством. Шахин не прибегает ни к каким искусственным эффектам — он просто показывает реальность во всей её неприкрашенной правде.

Vieille Mendiante a l'Eglise. 1900 год. Источник

Шахин никогда не превращал в объект карикатуры социальные типы, порождённые несправедливыми условиями. Он не насмехался над их недостатками. Его искусство проникнуто глубокой человечностью. Критики называли его «тонким психологом». Каждый его персонаж — это не просто типаж, но и отдельная индивидуальность с собственной историей.

Богатые и элегантные тоже присутствуют в работах Шахина. В некоторых ночных сценах они словно идут на дно, наслаждаясь по-своему театральными удовольствиями, уличными карнавалами, шопингом или жизнью кафе. Художник создал серию листов, изображающих элегантных дам в конных экипажах или ландо, прогуливающихся по авеню Акаций или направляющихся в Булонский лес, видящих и показывающих себя в новейших шляпках и платьях.

Особое место в творчестве Шахина занимают сцены парижских ярмарок. В 1906 году по заказу библиофила и критика Эжена Родригеса он проиллюстрировал книгу Габриэля Муре Fêtes Foraines de Paris («Парижские уличные карнавалы»). Для этого издания художник создал сто десять гравюр. Некоторые листы крошечные, но все они кипят жизнью уличных ярмарок: артисты, акробаты, клоуны, комедианты, уличные певцы, карусели, львы в клетках и дрессированные собаки, жонглёры и борцы, шарманщики, штангисты и канатоходцы — и публика: зеваки, дети, бедняки, буржуа за столиками кафе, богатые и элегантные, образующие необычайно живую смесь.

Обложка книги Fêtes Foraines de Paris. Источник

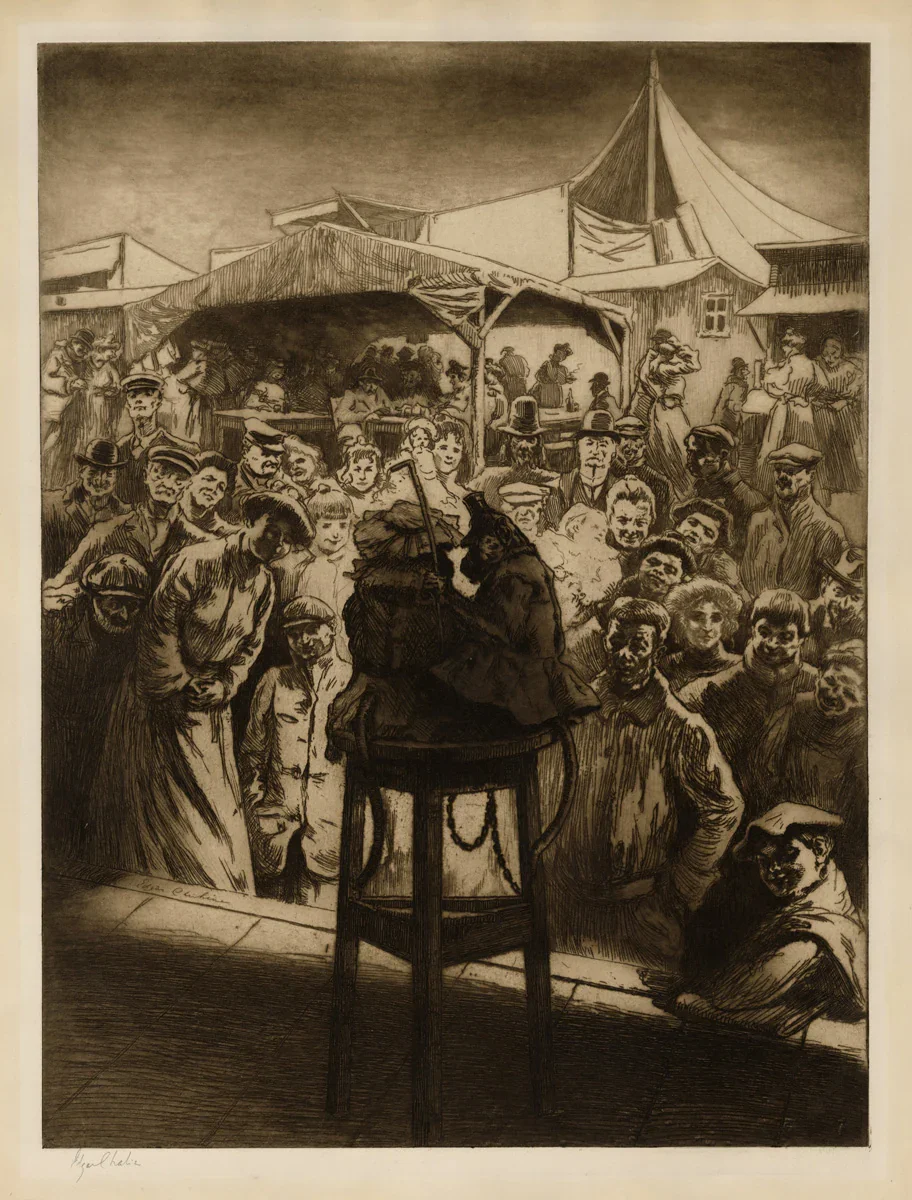

Один из шедевров этой серии — офорт «Показ обезьян» (1906). Изображена небольшая театральная площадка на ярмарке, где демонстрируют двух смешных обезьян, одетых в человеческую одежду. Животные размещены в самом центре композиции, на переднем плане. Их силуэты, освещённые сзади, чётко выделяются на ярком фоне улицы.

Но истинное содержание гравюры — не обезьяны, хотя лист и назван их именем. Настоящая сложность — изобразить толпу зрителей разного возраста, пола, профессий, социальных слоёв, собравшихся перед балаганом. Их лица внимательно обращены к комическим животным, то есть к центру листа, который служит также главной точкой зрения для нас, стоящих перед изображением. Сложная задача — запечатлеть столько разных типов, придать каждому свою позу, свою психологическую характеристику. Шахин справился блестяще, с мастерством, достойным Рембрандта.

Les Singes. 1908 год. Источник

Их лица всегда несут неизгладимую печать жизненного опыта. В глубине листа — фигура в широкополой высокой шляпе, длинноволосый, с бородой, немного зловещего вида — богемный художник, типаж, часто встречающийся в Монмартре. Он наблюдает за сценой с любопытством, свойственным людям искусства. Рядом с ним — толстый буржуа и впереди стоящая худая женщина: буржуа смеётся презрительным, высокомерным смехом, женщина едва сдерживает слёзы.

Часть толпы — простые люди, обветренные лица рабочих, швей, нянек. Они пришли с работы и решили на несколько минут задержаться, чтобы посмотреть зрелище. В переднем плане, слева, спиной к зрителю стоит пожилая женщина в тёмном платье — она также поглощена происходящим. Все эти человеческие кондиции, разнообразные эмоции, градации смеха и грусти — всё запечатлено с удивительной точностью.

Критики отмечали, что офорты Шахина обладают почти живописным богатством тональных переходов. Он умел передать свет и тень, атмосферу, перспективу, не прибегая к цвету — только игрой чёрного и белого. Его венецианские пейзажи, выполненные сухой иглой, поражают прозрачностью воздуха, мягкостью света, отражающегося в каналах.

Французский критик Гюстав Кан писал в 1913 году: «Искусство Шахина сильно и выразительно. Оно захватывает благодаря разнообразию и богатству оттенков. Среди всех чёрно-белых работ его листы наиболее богаты, наиболее глубоки, наиболее тёплые. Из самых могучих он лучше всех умеет создать впечатление цвета исключительно игрой чёрного и белого. Он довёл до совершенства искусство сухой иглы и рисования».

В 1906 году Шахина постигло страшное горе: его невеста Мэри Джейкобсен, с которой они давно были помолвлены, умерла от туберкулёза. Художник был совершенно раздавлен. Друзья, включая издателя Саго, сплотились вокруг него и отправили в Италию, чтобы сменить обстановку. Он провёл там три месяца, путешествуя по Тоскане, Умбрии и любимой Венеции, обретая своего рода спокойствие через лихорадочную работу.

Дни он проводил, исследуя города — Пизу, Сиену, Перуджу, Ассизи, лесистые окрестности, разрушенные монастыри и древние здания, отыскивая необычные уголки. Делал наброски, затем возвращался в гостиничный номер, переносил эскизы на медные доски и тут же травил. Результатом стала серия из сорока девяти офортов, акватинт и листов сухой иглой, изданных Саго под названием Impressions d'Italie («Впечатления об Италии»).

Обложка и отрывки из книги Impressions D'italie. 1906 год. Источник

Венецианские листы почти все посвящены людям, а не архитектуре: хорошенькая девушка, сидящая в саду, чистильщица артишоков на Риальто, нанизывательница жемчуга, нищий. Эта публикация ознаменовала конец первого этапа его творчества как графика. Он проработал своё горе напряжённым трудом и теперь снова стал возвращаться к пастели и живописи.

Между 1911 и 1921 годами Шахин почти не создавал гравюр. Личная трагедия усугубилась ужасающими убийствами армян турками в 1908-м и особенно в 1915 году, когда было убито более миллиона человек, а другие сосланы в Сирийскую пустыню, чтобы умереть от голода. Начало войны в Европе в 1914-м сделало любую попытку нормальной жизни невозможной.

В 1921-м Шахин женился на Симоне Жюли Гоме, молодой студентке художественного училища из Парижа. В 1930 году у них родился сын Пьер. Год женитьбы стал датой возвращения художника к графике — с серией венецианских офортов. Ретроспективная выставка его работ в Милане в 1923 году вызвала новую волну критического интереса. В следующем году целый зал был посвящён его произведениям на венецианской биеннале. В 1925 году он получил французское гражданство.

Шахин продолжал иллюстрировать книги. Среди важнейших работ — La Mort de Venise («Смерть Венеции») Мориса Барреса с двадцатью шестью офортами (1926), Novembre Гюстава Флобера с двадцатью одним офортом (1928), Mitsou Колетт с двадцатью шестью офортами, акватинтами и листами сухой иглой (1931). Экономический кризис 1930-х сделал невозможным издание книг ограниченными тиражами с большим количеством оригинальных офортов, но Шахину повезло проиллюстрировать ещё две книги — Madame Bovary Флобера (1935) и Bonheur Верлена (1936).

Последняя крупная прижизненная выставка его гравюр состоялась в Эрмитаже в Ленинграде в 1940 году. Советские искусствоведы высоко оценили творчество армянского мастера. В каталоге выставки отмечалось: «Шахин чужд стремлению рекламировать себя. Он не гонится за кричащими эффектами дешёвой оригинальности, не стремится искусственно раздуть своё «я». Он уверен в своём мастерстве, и потому спокоен и скромен. Искусство Шахина серьёзно и требует серьёзного внимания зрителей. Советская графика нашла в Париже великолепного мастера офортной техники, виртуозно владеющего своими гравюрами».

Живя в Париже, Шахин всегда поддерживал связь с родиной и её культурой. Он создавал офорты на армянские темы, портреты соотечественников. Сохранилось его письмо в Ереванскую картинную галерею от мая 1935 года: «От всей души желаю приехать и поцеловать священную землю нашей Армении и представить вам мои работы. Надеюсь, что смогу осуществить эту мечту».

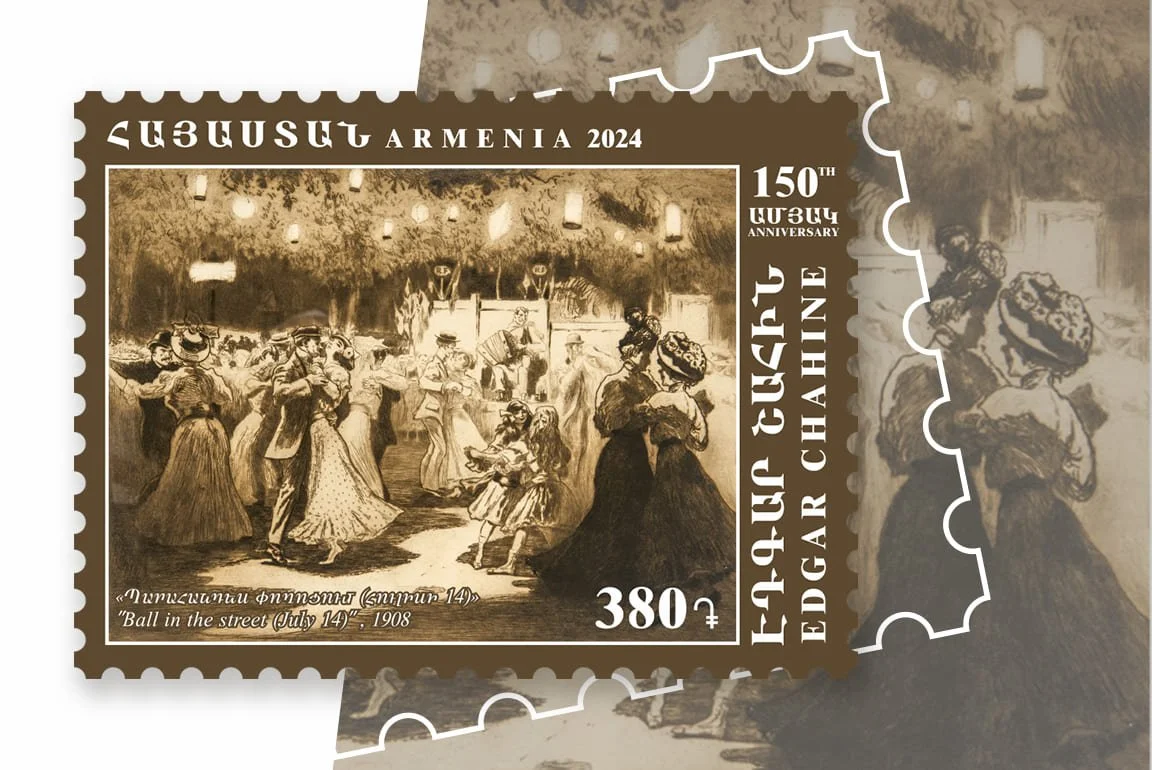

Марка номиналом 320 драмов изображает выдающегося армянского художника, кавалера французского ордена Почётного легиона и крупнейшего мастера офорта Эдгара Шахина на фоне его офорта «Греческий квартал. Венеция». 1923 год. Источник

Марка номиналом 380 драмов представляет его офорт «Бал на улице (14 июля)». 1908 год. Источник

В том же письме он писал: «Посылаю вам все мои работы, которые у меня есть. Если хотите, можете выбрать из них для музея». Ереванская галерея получила великолепную коллекцию — более ста пятидесяти произведений. В 1935–1936 годах в Ереване, затем в Тифлисе и Ленинграде прошли большие выставки Шахина, имевшие огромный успех.

В 1928 году Общество армянских художников Армении избрало его почётным членом с присвоением звания «Заслуженный художник-живописец Эдгар Шахин».

Последние годы жизни художника были омрачены материальными трудностями. Многие его гравюры погибли при пожаре в мастерской в 1926-м, ещё больше уничтожил потоп в 1942-м. Во время Второй мировой войны офорты не продавались. Жена художника оказалась плохой хозяйкой, не заботилась ни о нём, ни о сыне. Престарелый Шахин был вынужден сам заниматься домашним хозяйством.

В одной из открыток 1942 года он писал: «Работаю — да, много, но также занимаюсь покупками и готовкой, а в этом нет ничего приятного. Какая потеря времени — кормить семью!»

Эдгар Шахин умер 18 марта 1947 года. Его похороны были скромными — присутствовало едва ли сто человек, хотя ушёл из жизни один из крупнейших мастеров офорта XX века.

Каталог-резоне его графических работ, составленный Табанелли, включает четыреста двадцать девять оригинальных эстампов. Клод Блэзо, составивший каталог гравюр для книжных иллюстраций, перечисляет ещё несколько сотен. Многие произведения утрачены, что только увеличивает редкость работ этого выдающегося художника.

Творчество Шахина представляет собой уникальное явление в истории европейского искусства. Будучи армянином по происхождению, воспитанным в традициях венецианской школы, он стал летописцем Парижа эпохи belle époque. Его офорты — это не просто технически совершенные произведения, но глубоко человечные документы времени, запечатлевшие социальные контрасты, красоту и страдания, элегантность и нищету огромного города на рубеже веков.

В отличие от многих современников, увлечённых формалистическими экспериментами, Шахин остался верен реалистической традиции. Он был, по выражению советского искусствоведа, «одним из художников, изображающих ярчайшими чертами человеческие бедствия, порождённые противоречиями буржуазного строя». Его творчество проникнуто глубоким гуманизмом и сочувствием к трудящимся.

Сегодня работы Эдгара Шахина хранятся в крупнейших музеях мира: Национальной библиотеке Франции в Париже, Городском музее Венеции, Национальной галерее Армении, Эрмитаже, Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. С 1991 года в Нормандии благодаря усилиям его сына Пьера действует Центр искусства Эдгара Шахина.

Армянский мастер, ставший парижанином, запечатлел душу великого города в один из самых противоречивых и драматичных периодов его истории. И эти листы, выполненные тонкой иглой на медной пластине, продолжают волновать, заставляя задуматься о вечных вопросах человеческого достоинства, социальной справедливости и силе искусства.

Источники:

Mourey G. An Armenian etcher: M. Edgar Chahine //The Studio. – 1902. – Т. 24.

Էդգար Շահին : (1874-1947) : Կյանքն ու ստեղծագործությունը / Ռ.Մ. Շիշմանյան; ՀՍՍՀ ԳԱ, Արվեստ. պատմ. և տեսութ. սեկտոր. - Երևան : ԳԱ հրատ., 1956. - 125 էջ.

Edgar Chahine | Biography // Contessa Gallery. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL (дата обращения: 05.10.2025).

ԷԴԳԱՐ ՇԱՀԻՆ // Bak.am (арм.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL (дата обращения: 05.10.2025).