«Египет далеко»: путь Бориса Пиотровского в Армению

Археолог и востоковед Борис Борисович Пиотровский (1908–1990) с детства был увлечён Египтом. Древние пирамиды, которыми он грезил, Пиотровский увидел лишь в 1956 году, уже будучи известным учёным. В его воспоминаниях мы найдём ответ на вопрос о том, как случилось, что исследования привели Пиотровского в Армению и навсегда связали его имя и научное наследие с Урарту.

В книге воспоминаний «Страницы моей жизни» Борис Пиотровский рассказывает о своей жизни, охватывая большой период (примерно 40 лет), начиная с отрочества. Учёный подробно рассказывает о своём становлении: работе в ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры), Эрмитаже, первых экспедициях. Повествование затрагивает и тревожные 1930-е с внезапными появлениями НКВД-шников, арестами и даже выбыванием из ГАИМКа. Но, разумеется, в центре внимания остаются наука и открытия.

Для Пиотровского всё началось в 1921 году. Тогда семья потомственных дворян вернулась из Оренбурга в Петроград, где он продолжил своё обучение в гимназии:

«Однажды на уроке истории учительница (Елфимовская или Ефимовская) принесла в класс подлинные египетские древности и дала их в руки ученикам. Надо сознаться, что этот урок сыграл решающую роль в моей жизни, я “заболел” Древним Египтом и стал им увлеченно заниматься. Памятники Древнего Египта, о которых я начал читать, поразили меня и пленили».

Братья Пиотровские: Александр, Юрий и Борис. Источник: Б.Б. Пиотровский. Страницы моей жизни. Санкт-Петербург: «Наука». 1995

В воспоминаниях Пиотровский пишет, что завидовал перелётных птицам: у них была возможность долететь до Египта и посидеть на пирамидах и развалинах храмов, а у него нет. В 1922 году в его личной библиотеке появится первая книга по интересующему его вопросу:

«Летом 1922 г. за 40 тыс. рублей (таковы были тогда цены) я купил первую книгу по Египту. Это была книга Б. Л. Тураева “Древний Египет”, вышедшая в серии издательства “Огни”».

Особенно трогательно, что он фиксировал цены на книги и места их приобретения:

«У меня понемногу составлялась библиотечка по Древнему Египту. Сначала книги я покупал в магазинах на Большом проспекте Петроградской стороны, а потом у меня появился свой букинист. Это был Илья Иванович Базлов, державший свою лавочку в д. 30 на Литейном проспекте. Магазинчик был недорогой, без дорогих изданий, в задних помещениях лежали и висели тюки с брошюрами и отдельными оттисками, этим Базлов отличался от других продавцов, и у него можно было достать редкие, но дешёвые издания. В заднем помещении сидели две его дочери, которые вели картотеки книг для постоянных покупателей, среди которых был и я. Хозяин сидел у входа на стуле, ему подавали выбранную книгу, и он называл цену, никогда не уступая. И если я говорил, что у меня денег не хватает, то слышал постоянный ответ: брошюрку “Бери, донесёшь после!”. На Литейном были разные букинисты, некоторые держали только дорогие издания, а букинист Ф. Наумов продавал книги даже на вес, с определённой ценой для разных категорий. У меня сохранились записи цен купленных книг. В ноябре 1922 г. за маленькую И. Г. Франка-Каменецкого “Как научились читать египетские письмена” я заплатил 500 тыс. 2 млн рублей за В.А. Тураева “Сипулет”, за Г. Масперо “Древний Египет” 50 млн рублей. В конце 1923 г. произошла переоценка дензнаков, и за книгу “Арамейские документы Элефантины” Волкова я заплатил уже один рубль золотом».

В 1922 году Борис впервые попал на экскурсию в Эрмитаж, где познакомился с египтологом Натальей Давидовной Флиттнер. Она пригласила его изучать египетские иероглифы на своих занятиях. Закономерно, что в 1925 году Борис поступил на факультет языковедения и материальной культуры (позже — историко-лингвистический) Ленинградского университета. Здесь он слушал лекции признанных учёных, в том числе академиков С.Ф. Платонова, Н.Я. Марра, С.А. Жебелёва, Е.В. Тарле, И.Г. Франк-Каменецкого, Б.М. Эйхенбаума, В.В. Струве и других. Наибольший интерес Борис Пиотровский проявил к археологии. На его выбор значительно повлиял заведующий археологическим отделением профессор Александр Александрович Миллер.

В 1929 году Пиотровский начал работать младшим научным сотрудником в ГАИМК (Государственной Академии истории материальной культуры) в Секторе языка как фактора истории, которым руководил академик Николай Яковлевич Марр:

«Шли дни, наконец состоялось Правление Академии, на котором решались новые зачисления. На другой день после Правления я зашёл к А.А. Миллеру узнать о своей судьбе, но тот встретил меня смущённо и спросил, не произошел ли у меня конфликт с Н.Я. Марром; рассказал, что когда он представил мою кандидатуру лаборантом в свой отдел, то Н.Я. Марр расшумелся и в зачислении меня лаборантом отказал. Я был огорчён, но тут же встретил В.А. Миханкову, которая меня поздравила с зачислением с 1 декабря 1929 г. в должности не лаборанта, а младшего научного сотрудника в «Сектор языка как фактора истории материальной культуры», которым руководил Марр. С одной стороны, я был огорчён, так как больше хотел работать в археологическом секторе, а с другой должность младшего научного сотрудника меня радовала: будучи ещё студентом, я перескочил через одну ступень служебной лестницы. Наконец в конце января 1930 г. я сдал последние экзамены по университету и получил от Серафима Демьянова справку о том, что я “учебный план выполнил”. На основании этого документа мне выдали вторую справку из канцелярии по студенческим делам о том, что 2 февраля 1930 г. я окончил ЛГУ. Но я долго ночами видел кошмарные сны, будто я не сдал всех зачётов и мне надо ещё что-то досдавать. 1 марта 1930 г. получил свидетельство об окончании отделения истории материальной культуры историко-лингвистического факультета ЛГУ по археологической специальности. Один из этапов моей жизни был закончен».

Северокавказская экспедиция ГАИМК. Нальчикский могильник. Б.Б. Пиотровский во втором ряду слева. 1929. Источник

Первой экспедицией для Пиотровкого станет Северокавказская в 1928 году. В 1929 году он примет участие в археологических работах на трассе Волго-Донского канала и снова отправится в Северокавказскую экспедицию. В дневнике он напишет:

«Несмотря на короткий срок пребывания в Нальчике, я все же окунулся в кавказскую среду, и она мне понравилась. В моей жизни Кавказ стал вытеснять далекий Египет».

В 1930 году по совету Марра Пиотровский сменил предмет исследований: вместо египетской письменности занялся урартской:

«Однажды Н. Я. Марр имел со мной разговор, в котором сказал, что Египет далеко, неизвестно, когда я смогу туда попасть, а вот на Кавказе, в Армении, существует ещё неоткрытая культура одного из народов древнего государства халдов. Известны надписи на скалах Советской Армении, вспомнил он свои и И.А. Орбели раскопки в Ване, в Турции, открытие там большой стелы с летописью халдского (тогда так называли урартов) царя Аргишти, сына Сардури. Он стал говорить, что мне надо заняться поисками памятников этой культуры в Закавказье и переехать в Тифлис, в Кавказский археологический институт, на Лермонтовской улице, так как этот институт, где работает его ученик С. В. Тер-Аветисян, начинает заниматься халдской тематикой и предполагает начать систематические раскопки на Армавирском холме в Армении, где были найдены клинописные памятники. Этот разговор имел очень важное значение в моей жизни, так как изменил направление моих работ, которые пошли по-новому, очень перспективному руслу. Но я тогда и не думал, что на этом пути добьюсь больших успехов. Я был обрадован предложением Н.Я. Марра, но покидать Ленинград не решился».

Николая Яковлевич Марр. Фото из открытых сетевых источников

Вскоре лингвист и археолог И.И. Мещанинов предложил Борису Пиотровскому заняться у него изучением халдской клинописи. Незадолго до этого Мещанинов выпустил в Баку книгу «Халдоведение» — первое русскоязычное издание по истории древнего Ванского царства (Урарту). Предложение заинтересовало Пиотровского, и к занятиям по клинописи присоединились его друзья-армяне А. Аджян и Л. Гюзальян, а также специалист по скифской культуре А.П. Манцевич, работавшая в Эрмитаже. Спустя некоторое время на регулярных занятиях остались только Пиотровский и Манцевич.

Работая в Академии, Борис Пиотровский ближе познакомился с легендарным И.А. Орбели, руководителем соседнего сектора, где трудились его «соученики» по урартскому языку. В секторе Орбели был ещё один сотрудник, с которым Пиотровский вскоре подружился — архитектор и инженер Николай Михайлович Токарский, участник Анийской экспедиции и исследователь армянской архитектуры с 1923 года.

Борис Пиотровский с надеждой ожидал летнюю экспедицию а Закавказье: он всё-таки решил, что обязательно должен принять в ней участие. И вот однажды Марр вызвал для разговора Пиотровского, Аджяна и Гюзальяна:

«В назначенное время мы пришли в громадный и торжественный Мраморный зал дворца, служивший кабинетом председателя Академии, в котором совершенно терялся его письменный стол. Н.Я. встал, поздоровался с нами, посмотрел, как обычно, грустными глазами и сказал, что он направляет нас в Армению и Грузию “искать халдов” (памятники урартской культуры). Затем он вынул из ящика стола свою рукопись о каменных стелах-вишапах и стал нам её читать. Чтение было долгим, сложным и не всегда понятным. Мы слушали и приняли его предложение как директиву. В.А. Миханковой было поручено дать заявку на деньги и оформить наши командировки».

Так в 1930 году Пиотровский впервые отправился в Армению:

«20 июля мы втроём собрались в путь. Сначала прибыли в Тифлис. Тогда путь шёл через Дербент и Баку. Город поразил меня весёлостью, роскошью, особенно в вечернее время, казалось, что там каждый день праздник. Поразило меня и то, что люди часто и долго смеялись. <…>

Переступили мы порог и знаменитого Кавказского музея с его богатыми археологическими коллекциями. Там нас встретил Георгий Капланович Ниорадзе, который был очень приветлив. Тогда он был увлечен объяснением раскопанной им Земоавчальской могилы, где расположение костей человеческого скелета он считал результатом помещения покойника в сидячем положении. Георгий Капланович садился на корточки посреди зала, затем падал на бок, пытаясь объяснить свою реконструкцию погребения. Ниорадзе был первым из закавказских археологов, которого я встретил, и мы с ним оставались друзьями до его кончины.

В Кавказском институте нас принимал Смбат Вартанович Тер-Аветисян, верный ученик Марра, относившийся к своему учителю с величайшим почтением. Он говорил мало, готовился раскапывать Армавир и мечтал о Ване, где он во время войны 1914-1917 гг. спас от гибели многие ценности культуры, вывез камни с урартскими клинописями, армянские рукописи и резную дверь из Мушского монастыря. Тогда Смбат Вартанович показался мне пожилым, и я не думал, что через девять лет я с ним подружусь и мы вместе начнём раскопки на Кармир-Блуре. <…>

Тифлис с широкой быстрой Курой, окружённый горами, казался сказочным. Не совсем реальной представлялась и жизнь этого города. Вспоминаются стихи О. Мандельштама: “Над Курою есть духаны, в них вино и сладкий плов, и духанщик там румяный подаёт гостям стаканы и служить всегда готов”. Не менее удивительным был путь по железной дороге в горах до Еревана. Ехали ночью, спать не хотелось, боялся пропустить красивые пейзажи, горные перевалы. Прохладный чистый воздух, подступившие к железной дороге горы с низкими облаками, гудки паровоза, требующие “отпустить тормоза”, остались у меня в памяти на всю жизнь.

Утром 26 июля мы приехали в Ереван. Тогда вокзал был далеко от города и средством сообщения были только “линейки”, запряженные лошадью; пассажиры садились с двух сторон и ехали на линейке по пыльной дороге, свесив ноги. Дорога до города показалась мне более длинной, чем она была на самом деле. <…>

В Ереване всё казалось мне новым и необычным. Улочки с небольшими, сложенными из сырцового кирпича домами, дворы с зеленью, текущие около панелей арыки с чистой водой. Горы на горизонте и величественный контур Арарата. Главная улица, Абовяна, б. Астафьевская, с трамваем, поднимавшимся вверх от рынка к садам, застроенная мелкими постройками площадь и около неё здание гимназии, где размещался Музей Армении, директором которого был художник Мартирос Сарьян. Я тогда и не думал, что судьба накрепко свяжет меня с этим городом и на протяжении более полувека я ежегодно стану наблюдать коренные изменения Еревана, его превращение в большой город, столицу Советской Армении.

Задача, которую мы поставили перед собой, изучение циклопических крепостей на территории Армении и установление связи между ними и урартскими клинописями как на скалах, так и на камнях из древних построек. Предварительно мы изучали две работы по древним крепостям Атрпета архитектора Т. Тораманяна. К Тораманяну мы сразу же и направились в Музей Армении. Это был грузный, обычно плохо выбритый человек с седеющей шевелюрой и с очень низким голосом. Он нас принял очень радушно, но для него крепости были памятниками архитектуры, а не истории. В Музее работал и молодой археолог Евгений Артемьевич Байбуртян, учившийся в Московском университете у Городцова. Он охотно согласился отправиться с нами в разведку, охотно делился своими знаниями, показывал нам весь музейный материал, что позднее стало редкостью, и ничего не хранил у себя дома. Он был довольно медлительным и плохо знал армянский язык; Тораманян меня ехидно спрашивал, не Байбуртян ли будет обучать меня армянскому? Председателем Комитета охраны памятников Армении тогда был А.И. Таманян, б. ректор Академии художеств в Петрограде, но он тогда был очень занят генеральным планом нового Еревана, строительством здания Оперы. Приняв нас очень доброжелательно в рабочих бараках около фундамента Оперы, он показал нам макет будущего здания, удивительную работу каменщиков, выбивавших в камне точечные узоры переплетения, и перепоручил нас секретарю Комитета Ашхарбеку Калантару, ученику Н.Я. Марра по Петроградскому университету. Разумеется, и с его стороны мы получили полную поддержку и внимание.

В Ереване мы разделились. Аджян поселился у своей сестры, Гюзальян ушёл к брату, а меня поручили сестре Гюзальяна Назели Тиграновне и её мужу Каро Казаряну, историку, работавшему по истории КП Закавказья. С ними жила и младшая сестра Левона Евгения, работавшая в Музее Армении. Я ночевал на небольшом балкончике, выходящем на улицу Абовяна, на которой уже появились такие крупные здания, как гостиница “Интурист”, переименованная в гостиницу “Ереван”. Рядом с гостиницей заканчивалась постройка кинотеатра, а на площади между ними уже стоял небольшой памятник Абовяну. Ереван отличался от Тифлиса: тогда он больше был похож на провинциальный город, хотя уже стал центром развития новой советской армянской культуры, и многие выдающиеся армяне, жившие ранее в России, Грузии и за границей (например, поэты Иоаннес Иоаннисян и Ованес Туманян, писатель Александр Ширванзаде, художник Мартирос Сарьян и архитектор Александр Таманян), уже навсегда переехали в Ереван. Быстро росла новая интеллигенция. <…>

Много времени мы проводили в доме брата Левона Гюзальяна Рубена, работавшего в Госполитуправлении республики, занимавшего, судя по чину (два ромба в петлицах), высокое место. Дома он был весёлым балагуром, с большими музыкальными способностями, и по вечерам с его семьей мы отправлялись на концерты и в кино. Жена Рубена Анаида отправляла нас в пешее путешествие по Армении, отправляла нас четверых: Аджяна, Гюзальяна, Байбуртяна и меня. За плечами у нас были рюкзаки, а у меня в руках еще двухметровая рейка для глазомерных съёмок».

Главу воспоминаний о первой для Пиотровского архразведке в Армении хочется привести целиком без пересказа и сокращений, поскольку она содержит интереснейшие сведения не только профессионального характера. Армения 1930-х годов, великолепные портреты людей прошлого века, национальные особенности глазами ленинградца, впервые оказавшегося в гостеприимной республике.

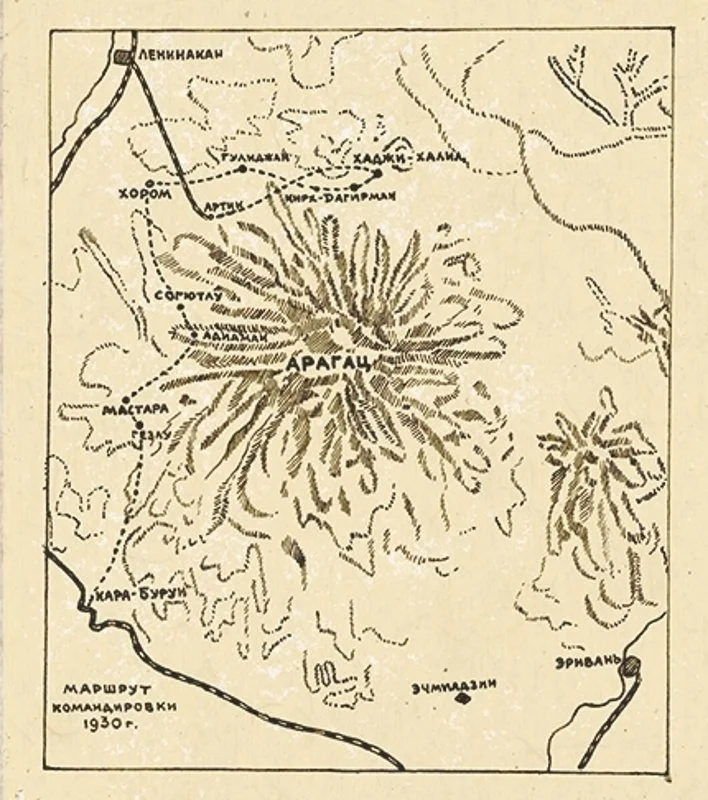

Маршрут первой командировки в Армению. Изучение циклопических крепостей в районе горы Арагац. Источник

С РАЗВЕДКОЙ НА АРАГАЦ

Наш путь лежал к горе Арагац, тогда её ещё нередко называли Алагёзом, на склонах которого находились известные нам «циклопические» крепости и клинообразные надписи урартских царей. Решили начать с Ленинакана (б. Александрополь), второго по величине города Советской Армении. Выехали вечерним поездом и прибыли в Ленинакан ранним утром. Сразу же с поезда мы пошли на базар есть знаменитый ленинаканский хаш, который я называл «холодцом в горячем виде». Уже тогда я понял всю прелесть этого блюда. Город меня поразил армянской экзотикой и суровостью. В климатическом отношении Ленинаканский район отличается прохладой, и армяне часто называют его «армянской Сибирью». Зашли к секретарю райкома Араму Костаняну, которого мои спутники хорошо знали. Это был интересный и разносторонний человек, рано погибший. В первый же день своего боевого крещения я получил небольшой солнечный удар, связанный с тем, что мои спутники, обходившиеся без головных уборов, мою кепку выбросили из окна поезда. Ленинакан был военным городом, и в магазинах мы смогли купить лишь белую военную фуражку, в которой я и пропутешествовал по склонам Арагаца, бросив её при возвращении в Ереван. Наша работа была нелегкой, ходили пешком, из селения в селение шли часто в вечерней прохладе, на лай собак. На дорогах нам встречались и мы обгоняли арбы, запряжённые волами; автомобили были большой редкостью, а лошади употреблялись для верховой езды. В то время движение по просёлочным дорогам было левосторонним, а в городе оно уже стало правосторонним. Нам приходилось подниматься по крутым каменистым склонам в полупустынной местности, иногда по нагромождениям камней. Минуты блаженства мы испытывали у родников. Пили студёную воду и ели овечий сыр, завёрнутый в лаваш, армянский хлеб в виде тонкой, толщиной в полсантиметра, лепёшки. Н.Я. Марр писал, что во время отдыха у горных родников ему в голову приходили лучшие мысли. Начали мы свою работу с громадных крепостей северного склона Арагаца Хаджи-Халила (ныне Цахговит) и Кирх-Дагирмана (Хнаберд). Мы делали глазомерную примитивную съёмку при помощи алидадной линейки, съёмка с горизонталями нам была не по зубам. Я визировал, Аджян и Гюзальян обмеряли и описывали стены, сложенные из громадных камней, а Байбуртян собирал на поверхности обломки глиняных сосудов, он был медлительным и любил философствовать. Жили мы в школах, спали на жёстких партах крепким сном, утром умывались студёной водой из горной речки или родника; поначалу это дело было неприятным, но потом к нему я привык и считал холодные умывания хорошей физической зарядкой. В те годы в армянских сёлах проводилась коллективизация хозяйства и строжайшим образом была запрещена частная продажа сельскохозяйственных продуктов. Вопрос нашего питания был достаточно трудным. Приходилось пользоваться большим гостеприимством армянских крестьян. Работая на крепостных холмах, мы наблюдали за крестьянами, трудившимися на полях, и когда они садились отдыхать, то спускались к ним «беседовать», и нас они всегда угощали харисой — кашей из пшеницы, обильно залитой маслом, национальным блюдом, которое всегда подавалось утром, особенно после долгого и обильного ужина. Однажды в горах мы с трудом раздобыли мясо и отдали его одной женщине с просьбой сварить нам суп. Пришли голодные в ожидании этой еды. Но не тут-то было, когда я поднёс первую ложку ко рту, я тут же её опустил: суп был настолько наперчен, что я его есть не мог. Потом к такому супу я привык, но тогда находился в отчаянии, тем более что к супу лаваша не было. Я с завистью смотрел, как мои спутники ели суп и ещё его хвалили. Другой раз один священник пригласил нас к себе в гости и угостил большим количеством мёда с одним лавашом на четверых; несколько дней мне не хотелось даже видеть мёд. Местные жители относились к нам хорошо. Во время разговоров они вспоминали Н.Я. Марра, работавшего в этих местах и в Ани (ныне на турецкой территории), и археологов они называли «маррами». Наши официальные командировочные удостоверения от Комитета охраны исторических памятников и мандат от ГПУ показывать не приходилось. По пути нам встречались средневековые армянские храмы, приятно было отдыхать в их тени и любоваться простой, но впечатляющей их архитектурой. Только Байбуртян не проявлял к ним интереса и оставался в роще около них, в тени деревьев. У села Кулиджан (Спандарян) мы встретили первую клинообразную урартскую надпись, нам известную по литературе. Рядом с ней была пещера, перегороженная каменной стеной, и остатки древнего поселения. Там мы собрали обломки глиняных сосудов, но красные лощёные черепки мы приняли за средневековые, так как тогда урартской керамики ещё не знали. За наше путешествие по склонам Арагаца мы собрали большой материал, образцы керамики из разных крепостей, сняли много планов, сделали большое количество фотоснимков, но основной задачи — связь крепостей с клинописями и определение урартских памятников — мы ещё не решили. Вышли с гор к Талину, где находится великолепный средневековый храм, и оттуда на поезде вернулись в Ереван. Вид у нас был, вероятно, бродяжий, во всяком случае Анаида Гюзальян, прежде чем впустить нас в комнаты, выставила на балкон тазы с горячей водой для мытья. Результатами разведки мы были довольны, но наш доклад в Комитете охраны исторических памятников Армении был не всеми хорошо принят. Тепло к нам отнеслись А.И. Таманян и Ашхарбек Калантар, а вот Бунятян, архитектор, мечтавший восстановить Гарнийский храм, встретил наш доклад недружелюбно, без оснований говорил, что мы за остатки древних жилищ приняли загоны для скота. Последующие работы полностью подтвердили нашу правоту. Молчал X. Самуелян, хотя позже у меня с ним установились добрые отношения. Мы очень жалели, что на доклад не пришёл Ерванд Лалаян, который раскопал в Армении много курганов (с материалами его раскопок я ознакомился в Музее Грузии в Тбилиси). Позже я встретил Е. Лалаяна на улице, нас с ним познакомили, но к сожалению, эта короткая встреча была первой и последней.

После первого года разведок в Армении я уже чувствовал, что мои основные археологические работы будут связаны с этой гостеприимной страной. Мы работали в трудных условиях, ходили пешком, жили в суровой обстановке. Теперь в археологию прочно вошли автомобили, самолёты, гостиницы, а часто и археологические базы. Как-то я с интересом прочёл книгу о работе первых советских дипкурьеров в Иране, и оказалось много общего между их работой и первыми годами наших археологических разведок в Армении: трудности с транспортом, передвижения с места на место, по ночной прохладе, встречи с добрыми людьми. Наши тяжёлые рюкзаки подвозили крестьяне на своих медленно ползущих арбах, мы пили воду и мацони в сельских домах и никогда за это крестьянам денег не платили. Теперь же, к сожалению, все изменилось: хотя гостеприимство осталось, но оно как-то странно уживается с меркантильностью. Вернулись в Ленинград. Трое, совместно, делали доклад: рукопись его была выполнена тремя почерками, работали всю ночь, волновались. Доклад прошёл хорошо, прения были доброжелательные, но когда доклад вышел из печати в «Сообщениях ГАИМК» (Аджян А.А., Гюзальян Л.Т. и Пиотровский Б.Б. Циклопические крепости Закавказья. Сообщения ГАИМК, 1932, № 12), то появилась приписка редакции о недостаточной обоснованности наших некоторых выводов. С нашими археологическими работами в Армении получилась ситуация, близкая к занятиям урартской клинописью. Антон Аджян стал постепенно отходить от археологии, перешёл в тюркологию и стал заниматься литературой (Эвлия Челеби), Левон Гюзальян также продолжал основной своей работой считать персидскую литературу, но обещал продолжать со мной поездки в Армению. Постепенно я оставался один».

Борис Борисович в Армении на фоне Арарата. 1939. Источник: Б.Б. Пиотровский. Страницы моей жизни. Санкт-Петербург: «Наука». 1995

Источники:

Б.Б. Пиотровский. Страницы моей жизни. Санкт-Петербург: «Наука». 1995;

«Дневник археолога». К 115-летию Бориса Борисовича Пиотровского.