Высоко-высоко в горах: как армянские монастыри стали университетами и основой национальной идентичности

Средневековые университеты при монастырях обычно ассоциируются с консервативными школами богословия, где преобладала религиозная догматика и каралось инакомыслие. В Армении же всё было устроено иначе. С V по XV век при монастырских комплексах процветали крупнейшие университеты Армении — вардапетараны. Здесь, вдали от мирской суеты, среди горных ущелий и суровых скал, развивались наука и искусство, укреплялась армянская философская мысль, а главное — формировался интеллектуальный стержень нации.

Татев, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Гегардаванк и многие другие обители служили важными образовательными центрами, где также располагались скриптории и обширные книгохранилища, благодаря которым до нас дошли уникальные средневековые рукописи.

Так почему армянские монахи занимались наукой и образованием, передавая знания из поколения в поколение? Почему армянская церковь не подавляла философскую мысль, а позволяла ей развиваться? Как строилось обучение и сколько лет учились в вардапетаранах?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы обратились к кандидату философских наук, заведующему кафедрой политологии Российско-Армянского университета Оганесу Лаврентьевичу Саркисяну.

Больше, чем просто монастырь

Армянские вардапетараны представляли собой масштабное явление, выходившее за рамки не только конфессиональной, но и образовательной парадигмы. И это связано прежде всего с тем, чем был монастырь в армянской традиции.

Исторически сложилось так, что, помимо духовной миссии, монастыри выполняли оборонительные и социальные задачи, брали на себя функции государства в непростые времена, а также становились центрами образования, культуры и науки. Этот феномен можно понять только в широком культурно-историческом контексте — через особенности формирования армянской идентичности.

«Армянские монастыри — это не просто монастыри, где жили монахи-отшельники. По существу, это были центры образования, где развивалась культура, а знание становилось главной основой. В этом смысле университеты при монастырях, вардапетараны, были ключевым звеном в сохранении нации и её идентичности. Вот почему монахи занимались наукой, передавали знания из поколения в поколение», — подчёркивает Оганес Саркисян.

Татевский монастырь. Фотография из личного архива автора

По словам учёного, монастыри и вардапетараны в условиях отсутствия единого общеармянского государства стали ключевым элементом в стратегии сохранения и передачи национальной идентичности. Он называет этот опыт «культурно-конфессиональной моделью» армянской идентичности, в рамках которой именно церковь и система образования брали на себя задачу сохранения и воспроизводства нации.

«Это уникальный и оригинальный опыт, который отличает нас от других народов. Скрепой оставалась армянская церковь — главный субъект, который воспроизводил нацию как в условиях отсутствия государства, так и за его пределами. Главным ресурсом этого процесса был культурно-образовательный потенциал, и образовательная система становилась его важнейшей частью. Поэтому эта взаимосвязь образования и монастырей оказалась более чем естественной и закономерной в армянском контексте», — отмечает учёный.

Так монастыри перестали быть лишь религиозными обителями. Они превратились в центры знаний — университеты, поддерживавшие существование народа даже в самые тяжёлые периоды.

Свободомыслие или уникальная траектория?

Когда мы говорим об армянских вардапетаранах, важно помнить об одном принципе: нельзя рассматривать их историю через привычные европейские концепты.

«Попытки напрямую применить модель Возрождения к восточным народам делают картину искусственной и неполной. И если в Европе университеты постепенно отделялись от церковного подчинения, переходя в сферу городских коммун и становясь центрами секуляризации[2], то в Армении путь оказался иным. Здесь вардапетараны оставались в орбите церкви, но сама церковь была не просто догматическим религиозным институтом, а национальным — выполняла функцию сохранения и воспроизводства армянской идентичности», — отмечает Оганес Саркисян.

Эта специфика, по словам учёного, и создавала атмосферу относительного свободомыслия. Да, существовали догматы и каноны, но рамки были не столь жёсткими. В отличие от Западной Европы, где отход от догмы карался, в Армении, напротив, обсуждали идеи номинализма[1] и апологетику свободной воли человека. Эти идеи соотносились не только с философскими задачами, но и с национальными — с необходимостью культурной суверенности армянства.

Умеренный номинализм, например, обосновывал право на существование отдельных национальных церквей, поэтому и нашёл развитие в Армении. Так вардапетараны становились не только школами, но и пространством для свободной мысли, где национальное и философское оказывались тесно переплетены.

Вдали от мирской суеты

«В Европе университеты рождались в городах, — объясняет Оганес Саркисян. — Там именно городская среда стала двигателем секуляризации и центром интеллектуальных и научных взрывов. Да, в X веке в Ани и других городах существовали городские вардапетараны, которые были очень эффективными. Но после падения Багратидского царства, нашествий сельджуков и других кочевых племён городская культура пришла в упадок. Монастыри, а также университеты были вынуждены уходить в горы, в отдалённые и неприступные места и только так могли продолжать существовать».

Подобное уединение имело и свои плюсы, и минусы. С одной стороны, монастырь в горах обеспечивал безопасность, тишину, что благоприятно влияло на развитие мысли. С другой — удалённость от городов не позволила университетам срастись с городской культурой. В долгосрочной перспективе, отмечает учёный, это замедлило развитие армянской интеллектуальной традиции после XV века, но сохранило уникальную культурно-конфессиональную модель армянской нации.

Музей Гладзорского университета в селе Вернашен. Фотография из личного архива автора

В XIII веке в Сюнике, при монастыре Танаат, Нерсес Мшеци основал Гладзорский университет. Сейчас от него сохранились лишь руины неподалёку от Ехегнадзора. Особую славу Гладзору принёс Есаи Нчеци, которого называли «непобедимым ритором». Среди его учеников были философ Ованес Воротнеци, архитектор Момик и миниатюрист Торос Таронеци — имена, которые занимают особое место в армянской культуре.

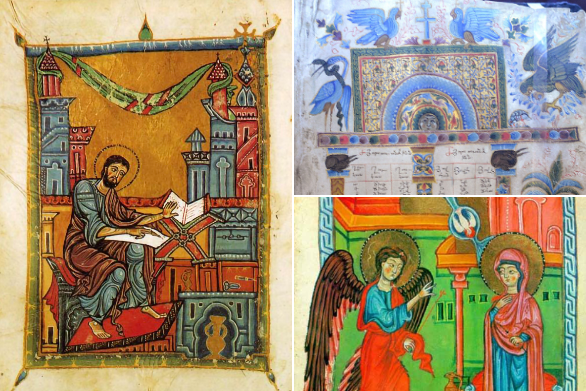

Библия с миниатюрами Тороса Таронеци. Фотография из личного архива автора.

Миниатюры Тороса Таронеци. Источник

Если Гладзор дал начало образовательному расцвету, то Татев поднял его на новую высоту — как в прямом, так и в переносном смысле. В 1373 году при Татевском монастыре возник университет — прямое продолжение традиций Гладзора. Здесь преподавали Ованес Воротнеци и его ученик Григор Татеваци, чьи труды о свободе мысли и воспитании сыграли огромную роль в развитии армянской философии.

«Судебник» Мхитара Гоша, авторская рукопись. Источник

Монастырь Гошаванк. Фотография из личного архива автора

Не менее важным центром стал Гошаванк, возрождённый в конце XII века Мхитаром Гошем на месте разрушенного монастыря Нор Гетик. Здесь учили философии, богословию, музыке, языкам и праву. Сам Мхитар Гош вошёл в историю как автор первого армянского «Судебника», соединившего национальные традиции, византийские нормы и библейские каноны.

Арифметика, политика, музыка — чему учили в вардапетаранах?

Образование в средневековых армянских университетах отличалось широтой и системностью.

«Здесь развивалась не только философская мысль, но и сама образовательная матрица», — отмечает Оганес Саркисян. — «Её истоки восходят к труду выдающегося армянского философа VI века Давида Анахта „Определение философии“. Давид предложил классификацию философии, которая, по сути, стала классификацией наук. Она основывалась на аристотелевской традиции, но была более развита и системна. Именно эта модель оставалась определяющей для армянского образования вплоть до XV века».

В основе программы лежала древняя эллинистическая система «семи свободных искусств». Начинали с тривиума — грамматики, риторики и логики. Затем переходили к квадривиуму — арифметике, геометрии, музыке и астрономии. По сути, это был аналог «базового курса», обязательного для каждого. После этого шла специализация по классификации Давида Анахта (Непобедимого): теоретическая философия (включавшая физику и натурфилософию, математику, метафизику) и практическая философия (этика, политика, экономика). Учёба занимала в среднем 7—8 лет — срок, сопоставимый с современной магистратурой и аспирантурой вместе.

Особое место занимал институт вардапетов. В буквальном переводе это слово близко к «архимандриту», но в Армении оно означало не просто церковную ступень. Вардапет был наставником, философом и идеологом, человеком, воспроизводившим национальную идентичность.

«Вардапет — это не только учёный, но и практик-идеолог», — поясняет Саркисян. — «Он был интеллектуальным стержнем той самой армянской модели идентичности, той силой, которая обеспечивала непрерывность нации. Именно этого слоя нам сегодня заметно не хватает».

Не крайности, а синтез

Армянская культура Средневековья строилась на принципе, который Оганес Саркисян называет «культурой универсального синтеза». Этот процесс начался ещё с принятия христианства: религия, пришедшая извне, не вытеснила национальные традиции, а переплелась с ними. В дальнейшем к ним прибавилось античное наследие, а с V—VI веков — достижения эллинистической философии и науки.

«Это была синтетическая модель, открытая модель», — подчёркивает учёный. — «Она всё время поглощала: сначала христианскую традицию, потом античную культуру, затем эллинистическую философию. И при этом не растворялась в чужом. Она поглощала — и обогащала себя».

По его словам, именно эта способность к синтезу стала мировоззренческой основой для вардапетаранов. Университеты при монастырях работали как центры восприятия и переработки лучших достижений мировой культуры: они переводили греческие и сирийские тексты, изучали античную философию и науку. Но это не были просто копии — здесь всё пропускалось через национальную традицию, от языка до системы ценностей.

«Важно помнить, что нельзя впадать в крайности. Одна крайность — замкнуться в себе и вариться в собственном соку. Тогда ты отсекаешь себя от магистральных путей прогресса. Другая крайность — полностью отказываться от своего и заменять его чужим; как сегодня сказали бы — глобализм. Армянская культура Средневековья сохраняла язык, национальные устои, и в то же время умела воспринимать и перерабатывать новое. Это и есть модель синтеза. Именно поэтому в этом сером средневековье мы имеем такое уникальное явление. Эта открытая система работала вплоть до XIV—XV веков, затем исторические потрясения начали пошатывать её основу», — отмечает Оганес Саркисян.

Письменная культура — основа армянской цивилизации

Модель универсального синтеза во многом стала возможной благодаря письменности. Изобретение армянского алфавита Месропом Маштоцем в начале V века стало тем переломным моментом, после которого армянская культура обрела твёрдый фундамент. Без этого невозможно представить развитие ни вардапетаранов, ни всей армянской цивилизации.

«Я рассматриваю этот процесс не просто как философскую или мировоззренческую реформу. Речь идёт о модели формирования нации. Я называю это нациестроительством. До V века мы могли говорить о народе, но как о нации мы можем говорить только начиная с Маштоца. Именно тогда появились серьёзные скрепы идентичности: с одной стороны — национализация церкви, с другой — создание письменности. Эти два процесса были взаимосвязаны: перевод культа на армянский язык, рождение литературы и армяноязычной письменной культуры. В ту эпоху редко можно было встретить культуру, которая в эпоху глобальных языков (латинского, греческого, арабского) развивалась бы на своём языке», — подчёркивает Оганес Саркисян.

Месроп Маштоц. Неизвестный художник XVIII века. Источник

Маштоц и его ученики — Корюн, Езник Кохбаци, Мовсес Хоренаци, Давид Анахт — не ограничивались лишь переводами. Они были и интерпретаторами, и создателями новых текстов, сплавляя мировую традицию с армянской реальностью. «Они не просто переписывали», — отмечает учёный, — «они осмысляли, усваивали, интерпретировали, перерабатывали».

Так письменность стала не просто символом, а действенным механизмом культурной преемственности. Именно она дала возможность вардапетаранам стать уникальным явлением средневекового мира и главным инструментом той самой культурно-конфессиональной модели армянской идентичности. Благодаря этому неповторимому опыту Армения прошла через трудные века и сумела сохранить своё культурное наследие, которое и сегодня остаётся важнейшей ценностью Армении.

Ася Ерицян, журналист