«Тоска по Армении» Юрия Карабчиевского

Повесть Юрия Карабчиевского «Тоска по Армении», написанная в 1978 году и опубликованная в СССР только в 1988 году в журнале «Литературная Армения», является одним из ключевых произведений автора. В ней раскрываются глубокие размышления о национальной идентичности, исторической памяти и внутреннем поиске. Через сравнение судеб двух народов — еврейского и армянского — и осмысление темы Геноцида и культурной боли герой переживает личностное преображение, переосмысливая понятие родины и открывая как сходства, так и различия между этими культурами. По мнению философа Михаила Немцева, повесть отражает путь героя к принятию себя как человека с «гибридной» национальной и культурной идентичностью.

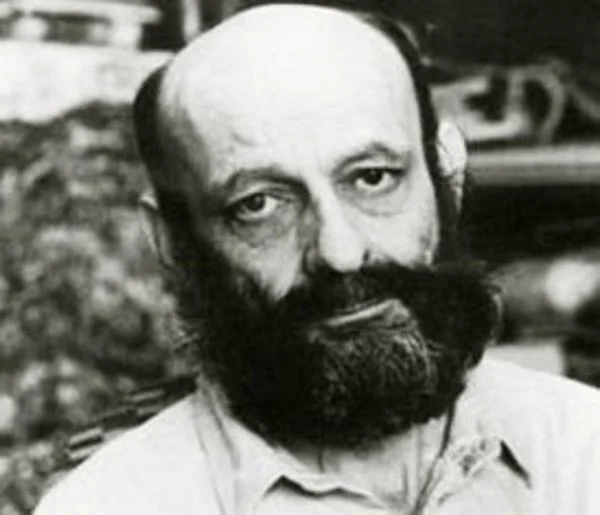

Юрий Аркадьевич Карабчиевский (1938–1992) — московский поэт, прозаик и литературный критик-эссеист, биограф, маяковед, советский диссидент, чья литературная судьба была тесно связана с непростыми историческими и политическими реалиями.

«Я родился в 1938 году, москвич, вечный и постоянный. Технарь — тоже постоянный, с детства. Почти всю жизнь литература и техника были для меня параллельными занятиями, только за одно платили, за другое — нет. Окончил приборостроительный техникум, потом Московский энергетический институт по автоматике и вычислительной технике. В середине 60-х годов опубликовал здесь несколько стихотворений. На этом все, едва начавшись, кончилось. Вернее так: после Праги, после 68-го года, я сам решил, что всё здесь для меня кончилось, и 20 лет не публиковался, до 1988 года. На Западе первая публикация была в 1974 году: эссе “Улица Мандельштама“ в “Вестнике РХД“. В сокращённом виде оно было напечатано в “Юности“ в 1991 году. Начиная с 1974 года, писал прозу и всякую прочую филологию. Публиковался во многих западных журналах: “Грани“, “Время и мы“, “22“, “Страна и мир“. У нас — в альманахе “Метрополь“.

До осени 1989 года (15 лет) работал наладчиком на заводе, занимался ремонтом электронной аппаратуры. Так что я совсем недавно перешёл на вольные литературные хлеба» [Из, вероятно, последнего интервью Юрия Карабчиевского, данного Сергею Шеповалу в апреле 1992 года и опубликованного в журнале «Уральская новь» в 1998 году; 30 июля 1992 года Юрий Карабчиевский умер, приняв смертельную дозу снотворного].

Из-за своего критического отношения к советской власти и близких связей с эмигрантской прессой Карабчиевский почти сорок лет оставался фактически в литературном подполье. Несмотря на давление и цензуру, Карабчиевский создал яркое и глубокое литературное наследие, включая повесть «Тоска по Армении».

«Тоска по Армении»

В центре повести — герой, совмещающий в себе сложный «гибридный» культурный и национальный статус: он еврей, русский писатель и советский человек, раздираемый противоречиями национальной принадлежности, исторической травмы и политической реальности. Путешествие героя в Армению становится символическим путешествием к самому себе, попыткой понять и примириться с собственной идентичностью:

« — Русский? — спрашивает старая женщина.

— Нет, — говорю я, улыбаясь, — еврей.

И с удивлением чувствую, как легко мне вот так улыбаться, как легко и просто было ответить. <…>

— Да-да, — говорит она тоже с улыбкой, — а я и смотрю: совсем армянин, почему по-армянски не разговаривает, нет, думаю, наверно, еврей, вот Олег русский, это сразу видно, такой светлый, совсем не похож, хотя и армяне бывают светлые, сейчас много рыжих армян, и у нас говорят, что это правильно, что раньше все были такие светлые, и глаза были тоже голубые, не чёрные, а потом постепенно так изменились.

Я слушаю её милую воркотню — и не слушаю, не могу, отворачиваюсь. Слезы умиления и благодарности застилают мне глаза. Старый дурак. Ну что, что тебе такого сказали?

Что сказали? Вот именно, что ничего!»

Армения в произведении выступает не столько географическим фоном, сколько своеобразным зеркалом — иногда вызывающим боль и тоску, иногда дающим повод для сравнения и самоанализа. Автор подчеркивает, что между армянским и еврейским народами есть много общего: трагедия геноцида, сохранение культурной памяти и стремление к сохранению традиций. Вместе с тем Карабчиевский отмечает важные различия в историческом опыте и национальном сознании:

«Арарат — это армянский Кремль, символ, запечатлённый миллионы раз, на гербах, на бутылках, открытках и вывесках, в названиях ресторанов, фирм и объединений, целиком и раздельно, по каждой из двух вершин. И вот так же, привыкнув к изображениям Кремля, фотографическим, упрощённым и стилизованным, бегучи в ГУМ по бывшей Никольской, увидишь вдруг Никольскую башню (отчего бы и её не переименовать? Башня имени сорок пятого мартобря. Как мы только выговариваем все эти названия?) и вдруг слегка замедлишь свой бег, и коричневая молния на брюки сыну — непременно коричневая, восемнадцать сантиметров — потускнеет в нетерпеливом твоём воображении. И подумаешь: ну надо же — настоящая башня! И с недопустимым уже легкомыслием проскочишь дальше, за угол ГУМа, и если нет ни съезда, ни сессии и выход на площадь не охраняется, то окажется, что и главная, Спасская, — тоже настоящая, из кирпича, и даже стрелки и те — движутся. Ничего не придумано, всё это есть.

Тут это сравнение, пожалуй, кончается, должно же оно где-нибудь кончиться. Потому что Кремль — у нас, в сердце России, а гора Арарат — за границей, в Турции. Но если говорить об одной недоступности, то и тут ещё можно слегка поиграть, отступив назад лет на двадцать-тридцать. Да мне и сейчас ещё кажется, что вот этот Кремль, куда так свободно входят дети через распахнутые Боровицкие ворота, что это другой, ненастоящий Кремль, существующий в каком-то ином пространстве, настоящий же только виден, но не доступен. И если вы скажете: как можно сравнивать! Кремль, не говоря о его рукотворности, — это символ могущества, власти, владения, Арарат же — это Божье творение, часть Армянской земли, символ потери! То я скажу, что и Кремль — символ потери и, может быть, не менее горькой. Потеря территории мне лично плохо понятна. Я сочувствую армянам, но уж как могу, а ещё сильнее, быть может, завидую. Я как русский всегда имел территории больше, чем надо; я как еврей никогда не имел никакой территории».

Российский философ и поэт Михаил Немцев, анализируя повесть, выделяет главный смысл произведения как путь героя к осознанию и принятию своего сложного, многогранного «я». Для Карабчиевского этот путь — способ разрешить внутренний конфликт, понять значение слова «родина» и преодолеть чувство отчуждения в обществе, которое не всегда готово принять его гибридную идентичность.

«Тоска по Армении» — это не только рассказ о путешествии и столкновении культур, но и глубокое философское размышление о судьбе человека, разделённого между несколькими мирами, о боли утраты и надежде на понимание.

«А её ведь и нет, Армении, вот в чём дело. Нет Армении, как нет и России. Есть любовь к Армении и тоска по Армении, как есть любовь и тоска по России. А дома и улицы и даже леса и горы — это только ориентиры, точки привязки. Любовь к родине и тоска по родине — это и есть сама родина, не предметы, на которые направлены чувства, а сами чувства — любовь и тоска. Абсолютно прав был Грант Матевосян: и то не Армения, и это не Армения, но любовь самого Матевосяна к Армении и тоска по ней — это и есть Армения, и она более реальна, чем дома и леса, потому что она неизменна и вечна.

Конечно, моё отношение иное. Нельзя любить чужую страну как свою. Но, скажу я, нельзя любить и свою как чужую. А нуждаемся мы и в той, и в другой любви, и ещё неизвестно, какая для нас важней. Нации — те же живые люди. Потребность любить другой народ так же естественна в нас, как потребность любить другого человека. И так же мы здесь лишены возможности выбора, а любим — потому что любим.

Я всегда любил Армению и всегда тосковал по Армении. То была воображённая мной страна, щедрая, мужественная и счастливая, и такой она для меня и осталась, и такой будет всегда, вне зависимости от зримого соответствия. Но эта моя Армения до сих пор пустовала: только два–три имени, только три–четыре названия. Теперь я её заселил и заполнил жизнью. Я пробыл здесь не много, не мало, но достаточно, чтоб полюбить армян — конкретных живых людей, с именами и лицами, а также многих других, которых теперь мне легко представить.

Что сказать мне о них в заключение? Разве только повторить ещё раз чужую простую мудрость:

— Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других».

Источники:

Путешествие как фактор самопознания в повести Ю. Карабчиевского «Тоска по Армении»;

Интервью, данное Юрием Карабчиевским Сергею Шеповалу в апреле 1992 года.

Снимок молодого Юрия Карабчиевского на обложке отсюда.