Армения на картах Нового времени: как границы памяти пережили границы империй

Старинный атлас пахнет пылью и временем. Если провести ладонью по шершавой бумаге, то под пальцами проступят контуры гор, рек и берегов. Границы выступают здесь не просто линиями, но скрывают за собой договоры и войны, страхи и надежды. Карта всегда отражает не только территорию, но и власть, и поэтому борьба за название на клочке бумаги нередко оказывалась важнее сражений у крепостных стен. История армян в Новое время — это история возвращения своего имени на карту мира, несмотря на политику забвения и смену империй.

Когда Европа оправилась от бурь Средневековья и распахнула окна Ренессанса, география стала одной из наук, которой активно развивали учёные, путешественники и купцы. Печатный станок умножил голоса античных авторов. Птолемей и Страбон вновь стали авторитетами, к которым прислушивались, когда требовалось назвать горный массив или очертить междуречье. Типографии в Майнце и Венеции, Париже и Амстердаме выпускали новые издания древних географий, и вместе с ними росла уверенность, что мир можно переопределить, если выпустить правильную книгу и напечатать правильную карту. Армяне — первый народ Азии, который системно использовал печать на своём языке и о своих землях, — встали в эту очередь за правом быть названными. Станки, запущенные в Венеции и Константинополе, Риме и Париже, Исфахане и Амстердаме, в Индии и Эчмиадзине, — это не просто история техники, но история сохранения культурной памяти.

В ранних латинских атласах Азия занимает привилегированное место. Прежде всего, это пространство античной учёности, поле великих имён. Здесь Армения — привычная территория между Анти-Тавром и Тавром, Чёрным морем и Каспием. Но чем глубже Османская империя проникала в регион, тем плотнее становилась завеса, скрывавшая реальную жизнь этих земель от европейской науки. На смену традиционному названию приходило новое — «Туркомания», и это было не только слово. Так на карте отражалась политика подмены: народу, давшему имя стране, отказывали в праве на этноним, а самой стране — в праве на историческую непрерывность. Скольких людей можно лишить прошлого одним типографским набором? Как выяснилось, очень многих.

Карта авторства Алексис-Юбера Жайо. Конец XVII века. Источник: атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

И всё же картография Нового времени многосложна. Амстердамская школа, которая за полвека обогнала прежние, вывела европейскую географию на новый уровень. Французские «географы короля» — Сансон, Делиль, Д’Анвиль и их наследники — спорили с голландцами, где проходит граница провинций, почему на одной проекции виден древний топоним, а на другой его нет. Тропы дипломатических миссий и торговых караванов приносили в Европу новые свидетельства. Слова путешественников звучали как контраргументы существующим картам: «между Токатом и Тебризом — сплошные христианские поселения», «в городах и сёлах армян в десятки раз больше, чем мусульман». Эти наблюдения ломали привычную оптику и возвращали на карты то, что с них стремились убрать.

Официальные документы тоже имели значение. Административные кодексы османской власти фиксировали территориальное устройство, и имя «Армения» — как часть провинциального деления — не исчезало полностью. Писатели-путешественники, вроде Эвлии Челеби, оставляли записки, из которых следовало, что нормы, введённые при Сулеймане Кануни, долгие годы оставались в силе. Вернувшись на столы кабинетных учёных, свидетельства подталкивали картографов к осторожному пересмотру обозначений. Французская школа XVIII века во многом обязана решимости Жана Батиста д’Анвиля. Он не боялся возвращать на политические карты исторические названия там, где за ними стояла источниковая база. Так «Армения» вновь становилась актуальным топонимом.

Карта авторства Жана-Батиста Бургиньона д’Анвиля. 1754 год. Источник: атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Сами армяне не стояли в стороне. Диаспора, разбросанная по четырём сторонам света, поддерживала университетские диспуты и вкладывалась в науку. Амстердам — столица гравюр и атласов — стал одной из главных сцен этого участия. В конце XVII века здесь увидела свет роскошная мировая карта, работа братьев Шхонебек, выполненная при активной роли армянской общины. Параллельно работала армянская типография Воскана Ереванци. Её каталоги фиксировали то, что иначе растворилось бы в пыли архивов.

Но карта — это не только внимание к топонимам. На карте Абрахама Ортелия видно, как Армения «съезжает» на северо-восток. Это не ошибка проекции, это следствие исторических потрясений и систематического выдавливания оседлого населения. Части народа погибли, многие ушли в изгнание, другие нашли убежище в труднодоступных горных районах. Парадокс в том, что чем «теснее» становилась горная страна, тем явственнее звучала мысль: кто бы ни владел равнинами, Армянское нагорье — хребет не только географический, но и культурный. Здесь, в Васпуракане, Карабахе, Зейтунe, формировались традиции сопротивления и взаимопомощи. Они переживали гибель княжеских домов, переживали нарушения обещаний автономии, переживали очередной поворот имперской политики.

Карта авторства Алексис-Юбера Жайо. 1712 год. Источник: атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Перемены пришли с севера. В Российской империи, особенно при Екатерине II, набирало силу движение, в котором армяне увидели шанс на восстановление хотя бы части суверенитета. Карабахские мелики и Католикос Овсеп искали союз с Петербургом, помогали армиям переходить через Кавказ, опирались на собственные ресурсы и память о старых порядках. В этой истории важны не только победы и поражения, но и то, какие принципы вносились в «проект будущего». В одном из программных документов прозвучало то, что для XVIII века выглядело радикально: в восстановленном армянском государстве не должно быть крепостных.

Впрочем, мир редко спешит соглашаться с благими чертежами. И всё же каждое новое издание, каждая доработанная гравюра приближали к реальности то, что вчера казалось утопией. Мхитаристы с острова Сан-Ладзаро в Венеции создавали карты в монастырских стенах для будущего армянского народа. Французские атласы дополняли голландскую точность своим чувством исторического контекста. Немецкая школа XIX века закрепляла методы, благодаря которым карта становилась научным аргументом, а не просто украшением торговой залы. Когда сегодня мы листаем эти тома, в них считывается неоспоримая правда, что название «Армения» возвращалось не по милости чиновников, а потому что исторические источники не позволяли сделать иначе.

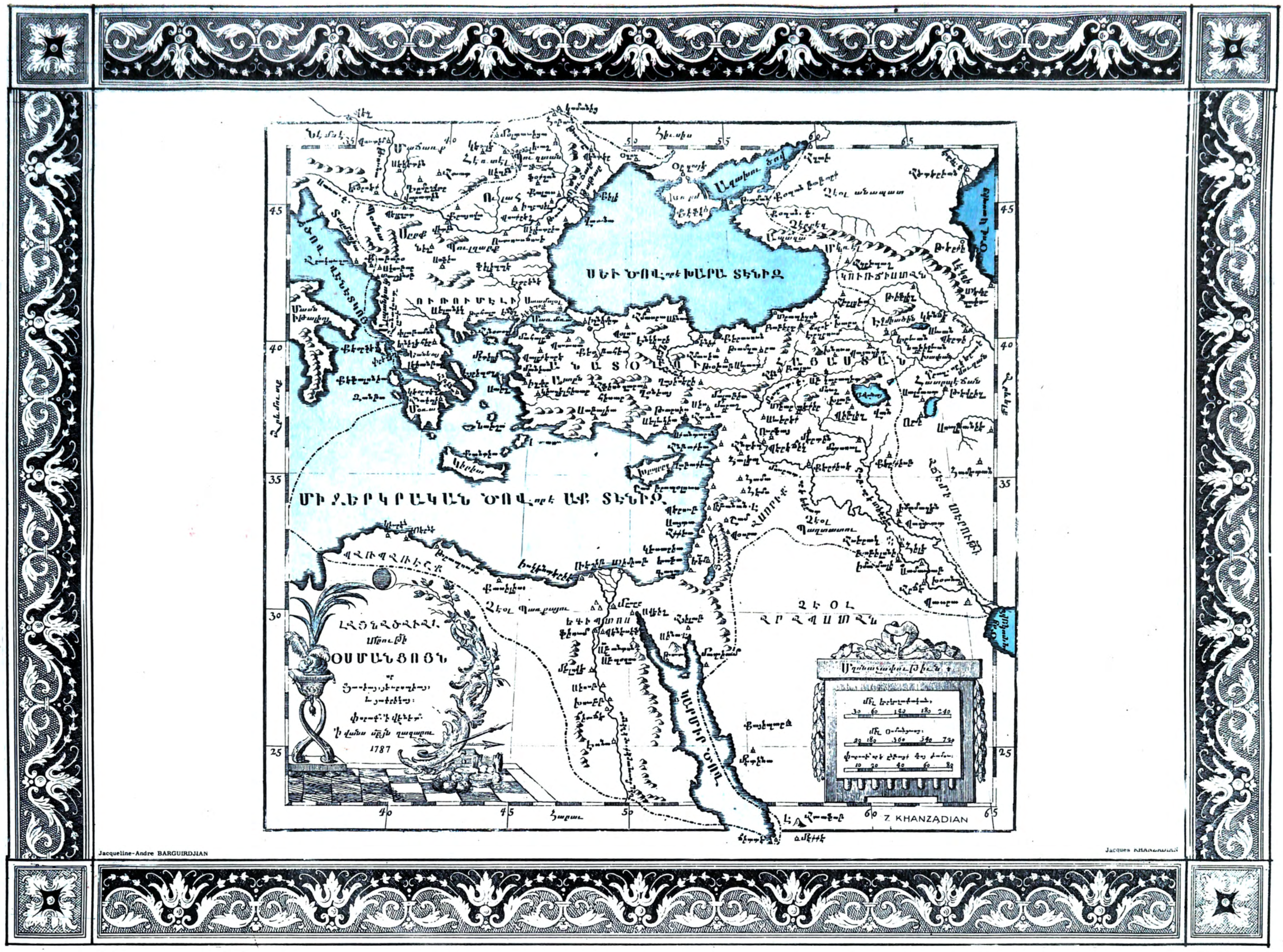

Карта, созданная мхитаристами на острове Сан-Ладзаро в Венеции. 1787 год. Источник: атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении»

Армяне Нового времени сумели сохранить своё имя, опираясь на труд типографий и школ, на благотворительность и гражданское мужество. Этот опыт стал частью нашей общей памяти. Каждое название на карте — результат усилий и веры. Попытки стереть Армению не раз предпринимались, но она снова возвращалась вместе с рукописями, картами и книгами.

Материал подготовлен на основе текстов, включённых в атлас Затика Ханзадяна «Историческая картография Армении».

Доступ к электронной версии атласа предоставляется при указании цели использования (например, научное исследование, подготовка материалов). Запрос с указанием цели необходимо отправить на электронную почту info@armmuseum.ru