Церенц: архитектор национальной памяти

Когда в 1877 году в Тифлисе вышел роман «Торос, сын Левона», армянская общественность получила нечто большее, чем литературное произведение. Это был акт воскрешения — попытка вернуть народу его героическое прошлое через художественное слово. Автор, скрывавшийся под псевдонимом Ծերենց (Старец), открыл новую страницу в армянской словесности, став основоположником исторического романа на западноармянском языке.

Имя Овсепа Шишманяна сегодня известно далеко не каждому, даже среди армян. Между тем его роль в формировании национального самосознания второй половины XIX века трудно переоценить. Врач по образованию, общественный деятель по призванию, Церенц посвятил жизнь не только лечению тел, но и врачеванию коллективной души народа, переживавшего один из самых драматических периодов своей истории.

История самого Шишманяна напоминает сюжет приключенческого романа. Родившийся в 1822 году в Константинополе в католической семье, десятилетним мальчиком он был отправлен в Венецию, в знаменитую обитель мхитаристов на острове Святого Лазаря. Здесь, среди древних рукописей и под руководством таких наставников, как Багратуни и Хюрмюз, юный Овсеп получил фундаментальное образование. Его соучеником был Гевонд Алишан — будущий поэт и историк, чьё имя войдёт в золотой фонд армянской культуры.

Но в шестнадцать лет Шишманян принял решение, изменившее его судьбу: отказавшись от монашеского пути, он вернулся в Константинополь. Его влекло не уединение в стенах монастыря, а живая жизнь, бурлившая в армянских общинах Османской империи. Молодой человек стал учителем, преподавал армянский язык, литературу и историю. Однако вскоре его охватила жажда увидеть родную землю своими глазами.

В 1843 году Шишманян отправился в путешествие, которое растянулось на годы. Он прошёл через Тифлис, побывал в Восточной и Западной Армении, достиг самых потаённых уголков исторической родины. Однако это была не праздная туристическая поездка — это было паломничество к корням, попытка прочувствовать пульс народной жизни, собрать материал для будущих произведений. В то время турецкие власти с подозрением относились к любым путешественникам, особенно к армянам. После греческого восстания и обретения Грецией независимости султанат видел потенциальную угрозу в каждом образованном представителе христианских меньшинств.

Вернувшись в Константинополь, Шишманян не успокоился. В 1848 году он уезжает в Париж изучать медицину. Столица Франции переживала революционные потрясения, а молодой армянин погружался не только в мир анатомии и фармакологии, но и в атмосферу демократических идей, социальных движений, борьбы за права человека. Получив диплом врача в 1853 году, он вернулся на родину уже сформировавшимся человеком — с ясным пониманием того, что его народ нуждается не только в физическом исцелении.

Следующие десятилетия Шишманян посвятил общественной деятельности. Он стал одним из ключевых участников движения за армянскую национальную конституцию в 1860-х годах, боролся за модернизацию образования, выступал за примирение между католиками и апостольскими армянами, раздираемыми внутренними распрями. Вместе с Мкртичем Пешикташляном он пытался найти компромисс в религиозном вопросе, когда радикальные католики стремились навязать свои взгляды всей общине, угрожая единству народа.

Церенц не ограничивался словами. Когда возникла идея создания сельскохозяйственной школы в Киликии, его отправили изучать возможности на месте. Однако противники обвинили врача в политических интригах, и турецкие власти выслали его на Кипр — формально на должность врача, фактически в ссылку. Это был 1875 год. Киприотское изгнание могло сломить многих, но Шишманян использовал его иначе. Именно здесь, на острове, вдали от столичной суеты, он завершил работу над своим первым историческим романом.

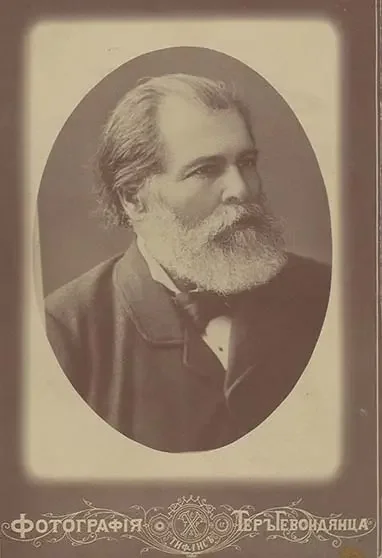

Изображение Церенца. Источник

«Торос, сын Левона» стал сенсацией. Читатели впервые получили произведение, где прошлое оживало не в сухих хрониках, а в живых образах, диалогах, конфликтах. Роман погружал в XII век, в эпоху Киликийского армянского царства, когда князь Торос боролся против византийского господства и интриг крестоносцев. Вымышленные персонажи переплетались с реальными историческими фигурами, создавая эффект достоверности и одновременно художественной свободы.

Церенц опирался на труды средневековых армянских историков — Себеоса, Ованеса Драсханакертци, Товмы Арцруни, но не стал их рабом. Он сознательно отступал от источников, когда того требовала художественная логика или идейный замысел. Например, в «Летописи» Смбата Спарапета князь Смбат Паперонский гибнет в битве при Мсисе, сражаясь на стороне византийцев против Тороса. У Церенца же этот предатель народа заканчивает жизнь самоубийством — более соответствующим его моральному падению финалом в художественной системе романа.

Критик Ашот Гаспарян отмечает, что писатель не боялся менять имена персонажей, добавлять вымышленные сюжетные линии, создавать женские образы там, где летописи молчали. Рита из «Летописи» превратилась у него в Маргрит — армянизированное имя, подчёркивающее национальную идентичность героини. Такие детали работали на главную задачу: показать, что армянский народ всегда обладал героическим потенциалом, способностью к сопротивлению, стремлением к свободе.

После успеха первого романа последовали два других: «Труды IX века» (1879) о восстании Овнана Худеци против арабского халифата в IX веке и «Теодорос Рштуни» (1881) о князе VII века, пытавшемся объединить армянских феодалов перед лицом византийской, персидской и арабской угроз. Все три произведения объединяла одна мысль: разобщённость губительна, единство спасительно. Это было прямым посланием современникам, жившим в условиях османского господства и нараставших национальных противоречий.

Литературовед Заре Аветисян справедливо замечает, что Церенц не был рабом исторических фактов. Его задача заключалась не в буквальном пересказе событий, а в извлечении из прошлого уроков для настоящего. Белинский когда-то писал: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем». Именно так поступал армянский романист.

Раффи, другой великий армянский писатель, позже скажет, что поэт имеет право «реконструировать» историю, наполнять её плотью и душой, даже если это противоречит сухим фактам летописей. Главное — сохранить вероятную логику событий, передать дух эпохи. Церенц следовал этому принципу интуитивно, раньше теоретических споров о природе исторического романа.

Интересно, что сам Раффи в статье «Романистика у западных армян» утверждал, будто до него никто не обращался к историческому прошлому в художественной литературе. Это было несправедливо по отношению к Шишманяну, который на три года раньше опубликовал «Торо, сын Левона». Впрочем, как отмечает Аветисян, Раффи был прав как теоретик жанра и творец его совершенных образцов, но несправедлив как историк литературы, не признававший первенства старшего современника.

Противоречия между двумя титанами армянской прозы имели и личную подоплёку. Ширванзаде в мемуарах упоминает, что Раффи и Церенц недолюбливали друг друга. Возможно, дело было в амбициях, возможно — в разнице подходов. Раффи больше внимания уделял социальным конфликтам, быту простого народа, психологии героев. Церенц же тяготел к эпическому масштабу, к изображению исторических коллизий через судьбы князей, полководцев, духовных лидеров.

Одним из важнейших достижений Церенца стало включение в повествование женских персонажей. Средневековые хроники почти не упоминали женщин, если те не были царицами или святыми. Романист же создал целую галерею героинь: Маргрит, Васкануи, Седа, Рипсиме. Они не просто украшали сюжет, они участвовали в борьбе наравне с мужчинами, проявляли мужество, принимали трудные решения, влияли на ход событий.

Марка, посвящённая 200-летию Церенца, из серии «Выдающиеся армяне». Источник

Правда, критик Акоп Паронян язвительно называл Церенца «Манукяном» (от арм. մանուկ — «дитя»), намекая на недостаточную психологическую глубину женских образов. Возможно, в этом упрёке была доля истины: писатель мыслил скорее категориями национального мифа, нежели индивидуальной психологии. Но для своего времени сам факт присутствия активных женских персонажей в исторических романах был прорывом.

Ещё важнее то, что Церенц, следуя традиции Хачатура Абовяна, сделал главными героями простых людей. В его романах князья и полководцы действуют на авансцене, но истинными носителями героизма, патриотизма и нравственной чистоты оказываются выходцы из народа. Именно они, а не феодалы, спасают родину в критические моменты. Эта идея проходит красной нитью через все три произведения и станет ключевой для последующей армянской литературы.

Язык произведений Церенца — предмет отдельного разговора. Стремясь передать колорит эпохи, он насыщал текст грабаром — классическим древнеармянским языком, архаизмами, церковной лексикой, цитатами из летописей. Это создавало эффект подлинности, погружало читателя в атмосферу Средневековья. Однако чрезмерное увлечение архаикой делало романы труднодоступными для широкой публики.

Критики упрекали писателя в том, что он «модернизировал» историю, вкладывая в уста средневековых персонажей современные речи. Паронян писал: «Церенц, став историческим романистом, обязан был сохранять верность исторической реальности, придавать героям колорит эпохи». Парадокс в том, что автор одновременно грешил и избытком архаики, и анахронизмами. Найти баланс между исторической достоверностью и художественной выразительностью оказалось нелегко.

Тем не менее стиль Церенца обладал несомненными достоинствами. Его сравнения, метафоры, эпитеты отличались яркостью и точностью. Он умел создавать запоминающиеся сцены: штурм крепостей, тайные совещания заговорщиков, драматические диалоги. Повествование развивалось динамично, держало в напряжении. Читатель ощущал размах исторических событий, величие борьбы за свободу.

В 1878 году Шишманян вернулся из ссылки и участвовал в помощи голодающим, рискуя жизнью в опасных районах. В 1880-м он переехал в Тифлис, где преподавал армянскую историю в семинарии Нерсесян и публиковал свои последние романы. Смерть дочери в 1884 году подкосила его здоровье. В 1888 году, в возрасте 66 лет, Овсеп Шишманян скончался от инсульта.

Армяне Тифлиса устроили ему торжественные похороны. Его имя на короткое время стало символом национального возрождения. Затем пришло забвение. Советская власть настороженно относилась к дореволюционным деятелям, особенно связанным с церковью или национальным движением. Тем более что Церенц был католиком, а его романы воспевали князей и феодалов, пусть и в контексте борьбы за независимость.

Лишь после распада СССР началось переосмысление творчества писателя. Публикация в 1991 году в журнале «Гарун» статьи Давида Гаспаряна о запрещённой литературе напомнила о масштабах цензуры, которой подвергалась армянская культура. В списке запрещённых авторов 1936–1937 годов значилось имя Церенца. Его романы изымались из библиотек, их переиздание пресекалось. Причина проста: они пробуждали национальное самосознание, напоминали о героическом прошлом, внушали веру в собственные силы. Всё это шло вразрез с идеологией интернационализма и подчинения центру.

Сегодня, спустя более столетия после смерти писателя, его произведения вызывают противоречивые чувства. С одной стороны, они кажутся наивными, перегруженными деталями, излишне дидактичными. С другой — в них бьётся живое сердце, искренняя любовь к народу, желание вдохновить соотечественников на борьбу за достойную жизнь.

Можно ли считать Церенца великим писателем? Вопрос спорный. Он уступает Раффи в психологизме, Мурацану в социальном анализе, Ширванзаде в мастерстве диалога. Но он первым проложил дорогу, по которой пошли другие. Он доказал, что армянская история может стать основой для увлекательной художественной прозы. Он показал, что прошлое не мертво — оно живёт в нас, формирует нашу идентичность, даёт силы для будущего.

В 1937 году в Париже писатель Тигран Камсаракан работал над пьесой, где одним из персонажей был пожилой дядя, чьи черты и манеры удивительно напоминали Церенца. Камсаракан настаивал: «Эти черты сохранили неизменный образ в моей памяти с юности». Молодой реалист благоговейно относился к романтику из старшего поколения. Это уважение разделяли многие: Раффи, Зограб, Арпиарян, Лео. Даже те, кто критиковал недостатки романов Церенца, признавали величие его личности и значимость его миссии.

Может быть, в этом и заключается главный урок: литература — не только искусство слова, но и служение народу. Шишманян был врачом душ, лечившим исторической памятью. Его романы — не шедевры формы, но памятники духа. Они напоминают, что у каждого народа есть право помнить своё прошлое, гордиться своими героями, черпать из истории вдохновение.

И последний вопрос остаётся открытым: что важнее для литературы — совершенство формы или сила послания? Церенц выбрал второе. История показала, что этого было достаточно, чтобы его имя не забыли.

Источники:

Mouradian C. Introduction: Les écrivains au risque de la littérature. L’État et les intellectuels en Arménie soviétique //Connexe: les espaces postcommunistes en question (s). – 2022. – Т. 8. – С. 6-42.

Yeritsyan L. Et Al. Genre characteristics of the Western Armenian romantic historical novel //Journal for Armenian Studies. – 2025. – Т. 1. – №. 68. – С. 87-111.

ERNiE (Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe). Viewer record 131-515607 // University of Amsterdam. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL (дата обращения: 11.10.2025).

Aztag Daily. Article page [на арм.]. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL (дата обращения: 11.10.2025).

Օշական, Յակոբ. Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան. Չորրորդ հատոր. Դէպի իրապաշտներ. — Երուսաղէմ, 1956. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL (дата обращения: 11.10.2025).